シエスタ生誕祭2024記念フェア情報を掲載しました!

原作10巻発売記念フェア情報を掲載しました!

原作9巻発売記念フェア情報を掲載しました!

シエスタ生誕祭2023フェア情報を掲載しました!

原作8巻発売記念フェア情報を掲載しました!

TVアニメ第2期制作決定!制作決定PVなどを掲載しました。原作7巻は8/25日発売!

原作第6巻発売!新PVを掲載しました!

既刊フェア情報を掲載しました!

TVアニメ化記念!原作1~4巻特別版の情報を掲載しました!

第5巻初回限定版特典内容を掲載しました!5巻イラストギャラリー、新PV、5巻Twitter感想企画を追加しました!

探偵はもう死んでいる。TVアニメ化決定! アニメ化記念PVを追加しました!

4巻Twitterキャンペーン情報、コミカライズ情報、新PVを追加しました!

白上フブキ×夏色まつりの1〜3各巻読書感想会ムービーを追加しました!

3巻Twitterキャンペーン情報を追加、コミカライズ情報・ギャラリーを更新しました!

既刊フェア情報を追加しました!

3巻店舗特典、3巻著者まえがき、3巻キャラクタートークを追加しました!

2巻初回限定W特典、2巻Twitter感想企画、1巻感想コメント全掲載、新PV、2巻イラストギャラリーを追加しました!

著者・二語十による第2巻まえがき、キャラクタートーク第2巻Ver.を追加しました!

第2巻の書誌情報・初回限定リバーシブルカバー情報・店舗特典情報、コミカライズ情報を追加しました!

特設サイトを覗いていただきありがとうございます。こんにちは、二語十です。

探偵並に勘の良い読者諸氏なら分かっていただけるかと思うのですが、このまえがきがあるということはすなわち、4巻にはまたあとがきがありません……。初稿の段階ではいつもより紙幅に余裕があったはずなんですが、改稿を加える度にあれよあれよと言う間にページが増えていき、著者校の段階で一度は書いていたあとがきも削らなくてはならない羽目になりました。おかしい。

まあでも自分で原稿を読み直していて「何この最後に出てくる空気読めてないあとがき……」ってなっていたのでちょうど良かったと思います。あれは消滅するべくして消滅したあとがきだった。

少しだけ本編に触れます。

前巻までお手に取っていただいている読者の方はご存じかと思うのですが、1巻は探偵が死んだあとのお話で、それから助手がもう一度立ちあがるまでの、いわばプロローグ的な物語でした。2巻は探偵が生きていた頃のお話で、どうして探偵はもう死んでいるのかその真相が明かされる、いわばプロローグ的な物語(2回目)でした。そして3巻ではその真実を改めて知った助手が、とある願いを抱きそれを叶えるために物語の主人公になるという、いわばプロローグ的な物語(3回目)でした。

いつまでチュートリアルやってんねんって話なんですが(とはいえ物語自体は進んでいるはずなので許されたい)、この4巻ではあらすじにも書かれているように物語が急転を始めます。シリーズで一番「動く」お話になっているはずですので、ぜひその展開を見届けていただけたらと思います。

それでは締めに入ります。うみぼうず先生による史上最強のカバーイラスト(5ヶ月ぶり4度目)を携えて11月25日に『探偵はもう、死んでいる。4』が発売となります。今巻も担当様をはじめ沢山の関係者の方々にご尽力をいただきました。またこうしてシリーズを続けていけるのも、読者の皆さまの大きな声に支えられてのことです。本当にありがとうございます。

物語の中で君塚たちが最後に納得のいく答えを得られるまで、シリーズの執筆を続けていきたいと考えています。どうぞこれからもお付き合いいただけますと幸いです。それではまた、今度こそ5巻のあとがきで。

二巻の反省を踏まえて三巻こそはあとがきを書くぞ!と思っていたらまたページ調整に失敗してあとがきは無くなりました。おかしい。

というわけで再び特設サイトで「まえがき」を掲載させていただくことになりました。二語十です、よろしくお願いします。

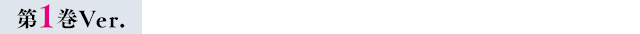

例によって本編の紹介を少しだけさせていただこうかなと思うのですが、三巻は、二巻の過去編から戻ってきてまた現在の物語になります。

二巻で明かされた「一年前の真相」に加え、新たに立ちはだかる「課題」を君塚たちがどう乗り越えていくのか、というのが主題なのですが……ある意味で一巻のパワーアップ版のような物語にもなっているので、楽しみにしていただけたら幸いです。

また、二巻では出番が控えめになってしまっていた人物にも全員スポットライトが当たっているのでその辺りもご期待いただけると!

……では二巻でイラストの大半を独占せしめた故・名探偵の出番が三巻でもあるのか否かという点については、実際お手に取ってご確認いただけると嬉しいです。

(メイド服を着た白髪の名探偵のイラストが既に出回っている気がしないでもないがそこには触れてはならない)

といったところで締めに入ります。

うみぼうず先生の神イラストはもちろんのこと、前巻に引き続き多くの方のお力添えをいただき、無事に『探偵はもう、死んでいる。3』が6月25日に発売の運びとなりました。

読者の皆様にもTwitterなどで沢山感想を呟いていただき、本当に感謝しています。

なかなかすべてにメッセージを返すことは難しくなってきましたが、#たんもしなどで呟いていただいた感想にはありがたく目を通させてもらっています!

まだまだシリーズは続いていく予定(願望)ですので、引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします!

一巻の反省を踏まえまして今回こそあとがきを四ページも書かずに済むように調整するぞ!と意気込んでいたところ、二巻のあとがきは0ページとなりました。なんで?

というわけで、この特設サイトにて代わりに「まえがき」を掲載していただくことになりました。改めてよろしくお願いします、作者の二語十です。

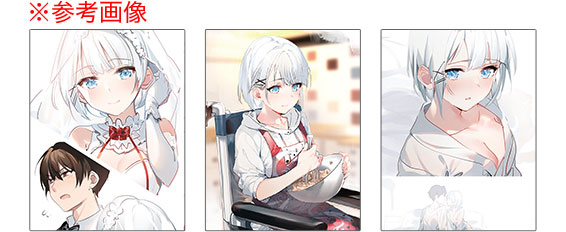

さて、ここでは前書きということで二巻の紹介なんかを軽くさせていただこうかなと思っていたんですが、自分が何かを語るよりも既に公開されている三枚の口絵を見ていただければ、すべてを察していただけるかと思います。

そう、二巻のストーリーは全編通して——シエスタとのラブコメです!

だって、ほら、ウェディングドレスに手料理にベッドインですからね。これはもう疑いようもないラブコメ、もしくはそれ以上のなにか。二人は友達でもなければ恋人でもなかったけど実は夫婦でした、と。はい、あとは二人は幸せなキスをして終了! 「探偵はもう、死んでいる。」はめでたく二巻で完結、ハッピーエンド! パチパチパチ!

……え? 公開されているあらすじと話が違う? シエスタの死の真相? ちょっと難しい話はよく分からないんですが、でもこれらのイラストがシーン詐欺ということは決してないのでご心配なく!(あと、なんか、二巻で完結もしないらしいです!)

一応少しだけ真面目な話をすると、もう一人カラーイラストに登場しているザ・探偵のコスチュームに身を包んでいる女の子……彼女もまた今回のお話のなかで中心的な役割を果たしています。君塚やシエスタとどんな風に関わって、どんな物語を紡ぐのか、ぜひ見届けていただきたいなと思います。

そんなところで、締めに入ります。今回も沢山の方にご尽力いただき『探偵はもう、死んでいる。2』が無事、1月24日に発売予定となりました。一巻は読者の皆様にTwitterでたくさん感想を呟いていただいたり、ファンアートなどで盛り上げていただけたおかげで想像以上の反響となりまして、本当に感謝してもしきれないです。今後ともどうぞ『たんもし』シリーズをよろしくお願いします!

あ、最後にひとつだけ——『探偵はもう、死んでいる。2』は一巻の二千倍ぐらい闇鍋です!

作品CM

作品CM 6巻アニメPV

6巻アニメPV 6巻PV

6巻PV 5巻紹介ミニアニメ

5巻紹介ミニアニメ 4巻紹介ミニアニメ

4巻紹介ミニアニメ 3巻紹介ミニアニメ

3巻紹介ミニアニメ 2巻紹介ミニアニメ

2巻紹介ミニアニメ 1巻紹介ミニアニメ

1巻紹介ミニアニメ アニメ化記念PV

アニメ化記念PV 竹達彩奈が謡う『探偵はもう、死んでいる。』の物語

竹達彩奈が謡う『探偵はもう、死んでいる。』の物語 (自称)ラノベマイスターやまさきりゅうの必聴講義! MF文庫J『探偵はもう、死んでいる。』プレゼンテーション

(自称)ラノベマイスターやまさきりゅうの必聴講義! MF文庫J『探偵はもう、死んでいる。』プレゼンテーション 15万部突破記念PV

15万部突破記念PV 1巻5万部突破記念PV

1巻5万部突破記念PV 白上フブキ×夏色まつり 3巻読書感想会!

白上フブキ×夏色まつり 3巻読書感想会! 白上フブキ×夏色まつり 2巻読書感想会!

白上フブキ×夏色まつり 2巻読書感想会! 白上フブキ×夏色まつり 1巻読書感想会!

白上フブキ×夏色まつり 1巻読書感想会!

「お客様の中に、探偵の方はいらっしゃいませんか?」

まあ、聞き間違いだろうなと思った。

それはおおよそ、上空一万メートルを飛ぶ旅客機の中で聞かれる台詞ではない。

だからきっと俺の聞き違いで、勘違い──空耳という言葉も、なるほど、あるいはこういった状況を語源としているのかもしれない。

「それは違うか」

一人でツッコミを入れて、少し落ち着く。

落ち着いたところで辺りを見渡すと、なにやら慌てた様子のキャビンアテンダントがこちらへ足早に向かってくる。

「お客様の中に、探偵の方はいらっしゃいませんか?」

聞き間違いではなかったらしい。

やれ、またか。

どうにも昔から、俺は厄介な出来事によく遭遇する。

巻き込まれ体質とでも言うのだろうか。

大通りを歩けばフラッシュモブに参加させられるし、裏道を行けば白い粉の取引を目撃する。殺人現場に居合わせすぎて毎度顔なじみの警官からは疑われるし、今日だって俺は中身のよく分からない、やたらとでかいアタッシュケースを持って海外に飛んでいる。

中二でこれだ。末はスパイか軍人か。

いや、公務員が良い。ちゃんと定時で帰りたい。俺の体力のなさを舐めないでほしい。

──だから、

「探偵なんてもっての外だぞ」

そもそもどういう状況だ、これは。

普通こういったシチュエーションで求められる人材は、医者や看護師だろう。

お客様の中に、お医者様はいらっしゃいませんか──ドラマや漫画で一度は目にした台詞だ。しかし今、この空の上で求められているのは──探偵。

はあ、意味が分からん。

空飛ぶ機体の中で、探偵が必要とされるシチュエーションとは果たして、いかなるものなのか。ダメだダメだ、これ以上余計なトラブルに巻き込まれたくはない。

近づいてくるキャビンアテンダントを無視して、俺は固く目を瞑った。

目を瞑った、その直後だった。

「はい、私は探偵です」

やたらと通る声に思わず目を開くと、右隣に座っていた同い年ぐらいの少女が、すっ、と真っ直ぐ手を挙げているのが見えた。

白銀色のショートカットに、吸い込まれそうな青い瞳。シックな色のどこか軍服を模したようなワンピースからは、雪のように澄んだ肌が覗いている。

その美しさは、まるで天使の生まれ変わりかのようだった。美人という言葉を辞書で引けばきっと彼女の名前が載っているし、Webでその名前を検索すれば関連画像には花や鳥や月の写真が並ぶだろう。

だからこの時をもって、俺の興味はただ一点、彼女の名前だけに注がれた。

探偵なんてどうでもいい。この少女は誰なのか、その名前が知りたい。

「あんた、名前は?」

だから気づけば俺は、彼女にそんなことを尋ねていた。

だが結論から言えば、あれから四年経った今でも、俺は彼女の本当の名を知らない。

教えられたのは《シエスタ》というコードネームだけだ。

彼女は、《世界の敵》と戦う本物の《探偵》だった。

それからシエスタの助手になった俺は、彼女と二人で旅に出た。

「いい? 君が蜂の巣にされている間に、私が敵の首を取る」

「おい名探偵、俺の死が前提のプランを立てるな」

「大丈夫、君のパソコンの検索履歴は責任を持って消しておくから」

「……ちょっと待て。え、お前見た? 俺のパソコンの検索履歴、見たの?」

そんなバカな軽口も交わすようになった俺たちは、やがて、三年にもわたる目も眩むような冒険劇を繰り広げ──

そして、死に別れた。

今はそれから更に一年、だから四年。

十八歳、一人生き残り高校三年生になった俺──君塚君彦は、日常という名のぬるま湯に足の先から頭のてっぺんまで、とっぷり浸り切っている。

それでいいのかって?

いいさ、誰に迷惑をかけるわけでもない。

だってそうだろ?

探偵はもう、死んでいる。

【第一章】

◆ミステリの冒頭はおっぱいを転がせ

「あんたが名探偵?」

放課後。夕暮れの教室で、胸倉を掴まれながらそう訊かれた。

起き抜けの眼では、相手の顔もよく見えない。

記憶を辿ってみたところで、しかし声にも馴染みがなかった。

どうやら俺は、見知らぬ女に恫喝されているらしい。

しかし、理由がまるで分からない。

朝のチャイムから放課後までずっと机で突っ伏していた俺を見かねて、クラスメイトを放っておけない委員長タイプの女子生徒が、多少乱暴な方法で起こしてくれた……とか、そんなところだろうか。

いや、さすがに同じクラスであれば、声ぐらいは聞き覚えがあるはずだ。

やはり俺とこの少女は赤の他人。

じゃあ、なんだ。なぜ俺は現在進行形で襟元を締め上げられている。

寝起きの頭では大した推理も働かない。

まあ、探偵でもないのだから当然か。

──探偵?

この女はさっき、探偵と言ったのか?

「黙ってないで答えて。あんたが噂に聞く名探偵──君塚君彦なの?」

探偵──一年ぶりに聞く、厭なワードだった。

「人違いだ、失礼する」

「待って」

「ぐぇ」

人間が発していいとは思えない音が、自分の声帯から漏れた。

真に信じがたいことなのだが、俺は今、口の中に指先を突っ込まれている。

「あたしの質問を無視するつもりなら容赦なく、あんたののどちんこを触る」

「り、理不尽だ……」

こんな状況にしてようやく、俺は少女の顔をはっきりと視認する。

意志の強そうな切れ長の瞳に、長い睫毛。加えて、高い鼻筋と引き締まった唇。

サイドでまとめられたロングの黒髪は、今風の女子高生という感じがする。

……しかし、こんな奴うちの学校にいただろうか。

このレベルの危険人物を今まで見逃していたとは、俺も焼きが回ったものである。

「ねえ、あんたが君塚君彦なんでしょ?」

そう何度もフルネームで呼ばれるとむず痒い。俺は仕方なく首肯する。

「返事はちゃんと声に出す」

「……かぁっ!」

少女の指先が口蓋垂に触れ、胃の底から酸っぱい液体が逆流する。

「うわ、最低。初対面の女の子の指をこんなに唾液で濡らすなんて、ひょっとして変態?」

「誰のせいだ、誰の!」と反駁したいところだが、少女の指先は口の奥に突っ込まれたままで、左手は俺の制服のネクタイを掴んでいた。もはや新手の拷問装置である。

「ぐ……うっ……」

「え、しかもなに、泣いてるの? 十八歳の大の男が、女の子の指先を唾液でベタベタにするだけじゃ飽き足らず、泣いて駄々こねてまだ色んなプレイがしたいって?」

人間の尊厳が、音を立てて崩れていく。涙と唾液は、もう自分の力では止められない。なんだ、俺は一体なんの罰を受けているのだ……。

「ああ、そっか。そうだよね、抱き締められたかったんだよね」

胸を顔面に押し当てられた。

マシュマロのような柔らかさと、香水の甘い匂いで、頭が蕩けそうになる。

そして聞こえる心臓の音──なんだろう、どうしてか、ひどく懐かしい感じがする。まさか俺は今、同級生の女の子に母性を感じているとでもいうのか。

……いや、そんなことがあってたまるか。

快楽と苦悶の狭間、うがーっと叫んで、俺は無理矢理に拘束を振りほどいた。

「残念、もう少し遊んであげても良かったのに」

「…………はあ……はあ、遊ぶのにそこまで身体を張るな、知らん男に胸を貸すな」

そう言ってやると、少女は初めて薄く笑って、

「夏凪渚」

今の季節にふさわしい名を名乗りながら、右手を差し出してきた。

「……まずは手を洗ってもらおうか」

◆助手と依頼人──探偵は、不在

「一つ、依頼がしたいの」

数分後。トイレから戻ってきた夏凪が俺の前の席に腰を下ろし、互いに向かい合う形となった。

「それよりまず、俺に言うことは?」

「あたしの指を汚したことを謝ってほしい」

「俺が謝るの!?」

再び理不尽だ。この世の理不尽をすべて集めても足りないほどの理不尽さである。

「だって、人が嫌がることをしたら謝るのは当然でしょ?」

「その言葉、そっくりそのままお前に返すが!」

「なによ、まるでさっき自分が嫌なことをされたみたいな言い方」

だからさっきからそう言っている!

なんだ、初対面で俺といきなり漫才でもするつもりなのかこの女は。

「じゃあお前は、他人からあんな仕打ちをされても平気だと言うんだな?」

「え? ……そ、そうね」

すると夏凪は、急に視線を彷徨わせ始めたかと思うと、

「たしかに、ああいうことされるのは嫌よね。普通は、そうか……」

「え? なんでちょっと顔赤らめてんの? 普通は、ってなに?」

おい、ドSキャラが一瞬にして雲散霧消したが。むしろその逆疑惑が出てきてるが。

……一応確認しておくか。

「愛されるより?」

「愛したい」

「縛るよりも?」

「縛られたい……」

「今月ピンチで」

「あたし出すよ。いくら必要?」

「ドМだった……」

「な……!」

衝撃の事実を突きつけられたかのように、口をあわあわと動かす夏凪。

まじで最初のキャラと勢いはなんだったんだ。

「ち、違うから! そんな特殊な嗜好はないから! ……っていうか話を脱線させないでくれる? あたしはあんたに依頼があってここに来たの!」

怒りか羞恥か、夕暮れの陽ざしか。わずかに頬を赤く染めたまま、夏凪は机をバンと叩いて立ち上がる。なるほど、あくまで強気なのは基本スタンスらしい。

それからしばらく「ふーふー」と肩で大きく息をついたのちに、夏凪は、

「人を、探してるの」

至極、真剣なまなざしで言った。

なるほど、尋ね人。それで名探偵をご所望というわけか。

「あんた、君塚君彦……よね?」

……やれ、答えるまで解放はしてくれないよな。

「ああ。俺の苗字は生まれる前から君塚で、名前は生まれたその日から君彦だ」

「名探偵、なのよね?」

「残念ながら俺のじっちゃんは名探偵ではないし、変な薬を飲まされて見た目が子供になった経験もない。人違いだな」

「人違い?」

ぴくんと夏凪の眉根が跳ねた。

「新聞を、見たの」

「新聞?」

言われて、記憶を辿ってみる……が、夏凪がなにを指して言っているのか分からない。

「三日前の夕刊よ。ひったくり犯を捕まえた、お手柄男子高校生って」

「ああ、それか」

「そう、それ──だけで終わってたら、あたしもこんな行動は起こしてない」

言うと夏凪は、持って来ていた自分のスクールバッグを開け、そして逆さにして中身を床にぶちまけた。

「全部、あんたの記事よ」

それは、大量の新聞記事の切り抜きだった。

「……調べたのか」

記事に載っているのは、すべて俺の名前と顔写真。……そう、俺は本当に夏凪がなにを指して新聞を見たと言っているのかが分からなかったのだ。

「えっと『振込め詐欺を未然に防いだ、スーパー男子高校生!』『ペット捜しならお手の物、少年Kが今日も迷子の子猫を捕獲!』『人命救助のスペシャリスト、通学途中に二人もの命を救う!』──これで名探偵じゃないと言い張るなら、あんたは一体何者なわけ?」

これが今の俺の日常。もはや慣れ切った、相変わらずの巻き込まれ体質。

必ずしも肩書は名探偵じゃなくてもいいとは思うが……まあ、言いたいことは分かった。

「大袈裟だ。買いかぶりはよしてくれ」

俺が事件に遭遇して、そしてそれを運よく解決しているのは、ひとえにこの体質のせいである。そうさ、なにも、俺に特別なスキルがあるわけではない。

昔はその経験に過信していたこともあったが、そんなのはクソの役にも立たないのだと、一年前に思い知らされたのだ。

だから、過大評価はもうごめんだ。悪いが、俺に探偵役は務まらない──今の俺には、きっとぬるま湯がお似合いなのだ。

「謙虚なのね」

「そりゃどうも」

「褒めてないけど」

「褒めてないのかよ」

「自分の力量を正しく把握できない人間を、どうして褒めなきゃいけないわけ?」

なるほど、今のは彼女なりの皮肉だったらしい。

「俺が自分でも推し量れない力量ってやつを、他人に決められるのもおかしな話だろ」

「自分のことは自分が一番よく分かるって? そういうのを傲慢って言うの」

夏凪は自分の胸を抱えるように腕を組み、ふん、と鼻息を鳴らす。

「主観なんてこの世で最もあてにならないもの。大事なのはいつだって客観的事実でしょ」

「違う?」と言って夏凪は、また俺のネクタイを引っ張って、自分の側に引き寄せる。

濡れた唇はすぐそこに。吐息は甘く温かい。

ルビーのような赤い瞳が、真っ直ぐに俺の眉間を射貫いていた。

「あんたが行ったことは確かに事実。だからその功績をどう称えて、その結果あんたをどう喩えようと、それはあたしたち他人の自由じゃない?」

その実直で尊大なまなざしは、今はもういない誰かに、とてもよく似ている気がした。

「……人を探してると言ったか」

さすがにこの距離はもう沢山だ。

俺は夏凪の肩を手で押して、互いに立って向き合った。

「そうだけど……?」

我ながらまあチョロいなとは思う。

いや、矜恃のために言っておくが、なにも俺は夏凪の言葉に特別、得心がいったわけでもなければ、論破されたつもりもない。

ただ、あの面影を見てしまったからには、もうどうしようもないのだ。

まったく、よく調教されたものである。

「探偵役、引き受けてくれるの?」

ふと、夏凪の顔に驚きの色が差す。こうして見てみると、案外子供みたいに、ころころと表情の変わる少女のようだった。

「いや、探偵にはなれない。だけど──」

「だけど?」

「助手でいいなら、引き受ける」

言うと夏凪は「なにそれ」と呆れたように苦笑した。

悪いな、四年前からそれが俺のポジションなんだ。

「それで? 誰を探してるんだ?」

人探しぐらいならまあそんなに時間もかからんだろうと、ぐっと伸びをする俺に対して、夏凪は真顔をもってこう言った。

「さあ、それは分からない。あんたには、あたしが探してる人を探してほしいの」

なるほど、確かに。それは「主観がこの世で最もあてにならない」と言い切る彼女にとっては、実にふさわしい悩みのようだった。

◆ねえ、この心臓、誰のモノ?

「じゃあ、なんだ? つまり夏凪、お前は『ここ最近ずっと誰かを忘れている気がするけれど、その誰かというのが思い出せない』と、そういうことが言いたいのか?」

あの会話の後の、帰り道。

喫茶店に立ち寄った俺たちは、コーヒーを傾けながら改めて夏凪の依頼内容について話し合っていた。

「そう。あたしにはどうしても会って話さなくちゃならない人がいて……だけど、それが一体誰なのかが分からない。年齢も、性別も、どこに住んでる人なのかも、まるで見当がつかない……あ、美味しい」

夏凪は薄く微笑んでマグに口をつける。カフェインを摂取しているだけで画になるのだから羨ましい。

俺なんて、何度昔の相棒に「君の顔は面白みがなさすぎて二日会わないと忘れるね」と言われたか分からない。

「……なに? なんでそんな見てくるの……?」

やがて俺の視線に気づいたのか、夏凪が小さく椅子を引いた。ちらちらと俺を盗み見るようにしながら、その指先は短いスカートの裾をいじくっている。

「……見られたがってる?」

「……っ!」

思いっきり頭を、ハリセン的ななにかで叩かれた。

「……理不尽だ」

「っ、君塚がさっきから変な勘違いしてるからでしょ。……てかさっきからその『理不尽だ』って口癖?」

「理不尽な存在を目の前にして、そう言わざるを得ないだけだ」

おかげで一年ぶりに解禁だ。俺だって使いたくないさ、こんな言葉。

「じゃあ、本題に戻すが」

俺も一度コーヒーに口をつけてから、

「夏凪が探してるっていう正体不明の人物──仮にXと呼んでおこう──そのXになにか少しでも心当たりはないのか?」

「うん、どうしてそのXに自分が固執しているのかも分からない。ただ、ふとした瞬間に、あたしはXに会いたくなる」

誰なのかも分からないのに。

そう言って夏凪は、窓の外を見つめる。

「それは大体、いつ頃からの話なんだ? 物心がついたとき、高校に入学したとき、それとも……」

「一年前」

やけにハッキリした物言いだった。

Xの性別も国籍も年齢も知らないと言う夏凪だが、Xの存在が気になりだした時期だけは、確信を持っているようである。

「一年前になにがあった?」

「死にかけてたところで命を拾った──いや、貰った」

あえて言い直したということは、そこに大きな意味がある。

何らかの事情で生命の危機に瀕した夏凪が、単純に命拾いをしたという話ではない。だとすると──

「あんたに教室で聞かせた心音、あれ、あたしのじゃないんだ」

「──心臓移植、か」

夏凪は、小さく首肯する。

「小さい頃から心臓に疾患があったらしくてね。移植ができる日を待ちながら、入退院を繰り返してて……だから、学校も通えてなかったの」

「そうか、どうりでお前のことを知らないはずだ」

「そうね、こんなキュートな女の子を見過ごすなんてありえないもの」

「すまん、実は昨日からでかい耳クソが詰まってて、なにも聞こえない……って痛い痛い痛い痛い! 小指を掴むな、握るな、折るな!」

「話の腰を折るからでしょ」

「とんだ屁理屈だな!」

ドSキャラまで継続するな。欲張るな。

ため息をつく俺を無視して、夏凪は続ける。

「そして一年前、ようやく適合するドナーが見つかって、あたしは心臓移植手術を受けることができた。その頃からよ、Xの存在が脳裏にちらつくようになったのは」

「じゃあ夏凪は、もう一年もXを探してるのか?」

「ううん。心臓を移植してからもしばらくは安静にしてないといけなかったから、行動を起こそうにも身動きが取れなかったの。でも、最近になって学校に通えるようになって、そしてあんた……君塚の記事を読んだわけ」

なるほど、な。なんとなく時系列と事のあらましは見えてきた。どうやら、殊の外この問題は早く片付きそうだ。

「記憶転移」

俺の言葉に、夏凪はわずかに首を傾ける。

どうやら彼女の中では、カタカナ語として認識されているらしい。

だったら、こう言えば分かりやすいか。

「夏凪が探しているXの正体は──元の心臓の持ち主が会いたがっている人物だ」

「……そんな馬鹿な」

「そう思うなら、どうしてお前は真っ先に心臓移植の話をしたんだ」

俺の追及に夏凪は押し黙る。

「お前は、一年前からXの影を感じるようになったと言い、俺が『一年前に何があった』と訊くと、臓器移植で命が助かった話をした。それはつまり、Xの存在と心臓移植について、お前自身も相関関係があると認めてるってことだ。違うか?」

「……君塚、性格悪い」

夏凪が半眼で睨んでくる。どうやら正解らしい。

「記憶転移という現象は、科学的に実証はされていないものの、いくつも体験談として症例が挙がっている。1988年、クレア・シルヴィアというユダヤ人女性がアメリカで臓器移植手術を受け、その数日後から大きく食生活の変化があったらしい。苦手だったピーマンが好きになり、バレエのダンサーという職業柄、ずっと避けていたはずのファストフードも好むようになった。後に、臓器提供者の家族に話を聞くと、まさにドナーとなった男性の好物と一致したそうだ」

「そんなの、偶然でしょ?」

「それだけじゃない。クレアは、夢の中で臓器提供者のファーストネームを目にしていて、実際にドナーの家族に確認したところ、それも見事に的中していた。他にもこういう事例はいくらでもあるが……まだ聞きたいか?」

「……君塚、性格悪い」

どう思われようが納得してくれたならそれでいい。

「じゃあ、なに? あたしがXに会いたいんじゃなくて、この心臓がXに会いたがってるってことなの?」

「ああ、恐らくは。だからきっとXの正体は、生前のドナーの家族、恋人、友人……そのあたりの誰かだろう」

「そう……」

夏凪は、左胸にそっと手を置いて、唇を小さく噛んだ。

「まあ、そういうわけで良かったな。これでこの問題はおしまいだ」

ここまで協力してやったんだ、コーヒー代ぐらいは報酬として出してもらおう。

そう思って、伝票は置いたままで立ち上がった──のだが。

「は? どこ行くわけ?」

夏凪の突き刺すような瞳が俺に向けられる。

「ここで帰るとか言ったら倍殺しだから」

「オリジナルの脅し文句が怖すぎる」

その殺気に気圧され、俺は泣く泣く席に戻る。

「もう話は終わったと思ってたんだが?」

「胸に手を置いて、物憂げに唇を噛みしめてる女の子を見て、どうしたらそんな結論が出せるわけ」

「いや、エピローグの感傷に浸ってるのかなって」

「人としての感情が欠落してるわね」

人としての感情? そんなもの、一年前、どっかの路地裏に捨ててきたさ。

「そうは言うが夏凪。さっきも言った通り、Xに会いたがってるのはお前じゃない、その心臓の持ち主だ。ただの生前の記憶だ。お前には関係ない話だろう」

「違う!」

夏凪は机を叩いて立ち上がる。

「違う、これはただの記憶じゃない──心残りだよ。肉体が死んでも、あたしに心臓を引き継いで、そうまでして会いたがってるんだ。あたしはこの心臓に命を貰った。だからせめて、恩返しがしたい。この心臓に、Xを会わせてあげたい」

言葉遣いがさっきまでと違う。

感情で、本音で喋っている。その証拠だった。

「自己満足だな」

「そうだよ、自己満足だ。この心臓は、あたしのだ。だからあたしが会いたいんだ」

「さっきと言ってることが矛盾してる」

「……うるさい。とにかく手伝って」

おしぼりが飛んできた。

顔に、ぺしゃりと張りつく。

生乾きでとても気持ち悪い。

「……報酬は出るんだろうな」

濡れた布を顔からどけると、不機嫌そうな夏凪と目が合う。

「それなら先払いで胸、触らせてあげたでしょ?」

「とんだ押し売りだ」

「それで納得しないって言うんだったら、君塚の性癖を全校生徒に暴露する」

「だからその言葉、そっくりそのままお返しするが」

「う……ねえ、あたしってやっぱそうなのかな……」

「世界一嫌な人生相談だ……」

と、戯言は置いといて。

「……まあ、やるって言っちまったからな」

これも、一度は引き受けた仕事だ。反故にするわけにはいかないか。

──依頼人の利益は、なにがあっても守らなくてはならない。

あいつに口酸っぱく言われていたことだ。

「じゃあ、明日。昼の二時に、駅前に集合ってことで」

「え、明日?」

「ああ、今日はもう遅いからな」

今度こそ帰るべく、仕方なく俺は伝票を持って立ち上がる。

「Xに、会いたいんだろ?」

◆無論デートなどではないわけで

「お待たせ」

休日の駅前。

柱の陰で腕時計を見ていた俺の背中を、ぽすん、と何かが叩いた。

振り返ると、私服姿の夏凪が小さなハンドバッグをぷらりぷらりと揺らしている。

オフショルダーのトップスは白い鎖骨を惜しげもなく露出させ、デニムのショートパンツからはすらりと長い脚が伸びている。まさに彼女の名前に似合うコーディネートだった。

「彼女でもない同級生の女子をエロい目で見つめるのはやめてほしいんだけど」

「彼氏でもない同級生の男子におっぱいを押しつけてきた奴が何か言ったか?」

「喜んでたくせに」

「…………」

まずいな。否定できない。

「そんなことより夏凪、十五分遅れだぞ。時間はちゃんと守れ」

否定できないので話を逸らすことにした。

「女の子は何をするにも、準備に時間がかかるの」

そう言って夏凪が尖らせた唇には、鮮やかなルージュが引かれている。

なるほど確かに、昨日より三割増しで大人っぽく見えた。

「そうか、悪かった」

「やけに素直」

「まあ俺も、美人が隣だと嬉しいからな」

「……ふむ。悪い気はしない」

そう呟くと夏凪は、十センチ下の視界から上目遣いで俺の顔を見上げる。

「……なんだよ」

「別に?」

「なんだよ!」

「別に~」

いや、マジでなんなんだ……。

余計に胸元が目立つ構図になった夏凪を、俺は見下ろす。

「…………見すぎでは?」

攻守逆転。夏凪がジト目で睨みながら、身体を腕で抱く。

「いや、胸じゃなくて、アレをな。鎖骨をな、観察してただけで」

「怖っ! まだ胸見られてたほうがマシだったんだけど!」

「夏凪、その歳にしては良い鎖骨してるよな」

「鎖骨と年齢の因果関係とか知らないから! なに鎖骨評論家みたいなこと言ってるわけ!? ……いや鎖骨評論家ってなに!」

「……ん、俺たち前にも似たやり取りしたことなかったか?」

「こんな会話が複数回繰り返されてるとしたら地獄すぎるんだけど」

この僅かな時間でげっそりやせ細った夏凪が頭を抱える。

「……というかあたし、いつの間にか突っ込みキャラ担わされてる?」

「たまには役割交代だ」

いや、本当は俺もそのポジションやりたくないんだからな?

「んじゃ、そろそろ行くぞ」

俺は夏凪の肩を叩き、前を先導する。

「どこ行くの? あんた、裸のままじゃ捕まるわよ」

「一々ボケに張り合うな。そんな叙述トリックは仕込んでいない」

……しかし、なかなかどうして。

夏凪の戯れ言は、意外にも核心を掠めていた。

それから十分ほど歩いたところで、目的の場所が見えてくる。

「ねえ、君塚。まさかと思うけど、あたしたち、あそこに向かってる?」

「俺たちは人探しをしてるんだ。だったら、そうおかしな話でもないだろ?」

しかし夏凪は納得できないのか眉をひそめる。

「あそこでXの居場所を探ってもらうつもり?」

「いや、今はその前段階だ。将を射んと欲すれば、まず馬を射よってやつだな」

「将がX……じゃあ、馬は……心臓?」

「そうだ。まずは夏凪、お前の命を救ったドナーのことを調べ上げる」

夏凪が探している人物Xは、元の心臓の持ち主に近しい存在だったはずだ。

ならば、そのドナーが誰なのかを突き止めることが先決だろう。

「だとしても、それなら行く先は病院じゃないの?」

「そうしたいところなんだが、あいにく医療関係者に知り合いはいなくてな」

「……ここには知り合いがいるってことになるんだけど」

「まあ、そう肩に力を入れるな。入るぞ」

そうして俺たちは、摩天楼のように高く聳える警視庁に足を踏み入れた。

◆お前の頭を吹っ飛ばす

「よお、久しぶりだな、くそがき。やっと自首する気になったか?」

待たされていた部屋に遅れて入ってきたその人物は、俺と夏凪の前のソファにどかっと座ると、長い脚をだらりと放り出す。

「風靡さん、女性でその股の開き方はどうなんすか」

「うるせえ。ココで生きてくのに性別なんて関係ねえんだよ」

言いながら今度は太い葉巻に火をつける。

華やかとも派手とも言える顔立ちに、大きく着崩した制服。

髪型は、燃えるような紅い髪の毛を雑にポニーテールにして括っている。

初めてその姿を見た人は、まさか彼女が警察官だとは思うまい。

加瀬風靡──役職は警部補。

五、六年前に出会った頃はまだ巡査だったことを考えると、二十代強(恐らく)にして着々と出世の道を進んでいるようだ。

「それで、今度はなにをやらかした? 盗みか? 殺しか?」

「なにもやってないですよ。むしろ最近また窃盗犯を捕まえて表彰されたぐらいだ」

「この街で起こる犯罪、その第一発見者の七割がお前だぞ。自作自演を疑われても仕方ないと思うが?」

「そういう体質なんですよ、俺は」

風靡さんと俺の因縁は、彼女が警察官になり現場に出始めたのと同時に始まった。

彼女にしてみれば、やたらと殺人現場で出くわす怪しい小学生に映っていたことだろう。

どうにか誤解を解きたいところなのだが、未だに彼女は俺のことを怪しんでいるらしい。

「そういう体質、ねえ……その力で本物の探偵も呼び寄せたと?」

「……さあ。どっちかというと、あいつが俺を呼び寄せた挙げ句に、振り回すだけ振り回して一人で遠くの世界に去って行った、って印象ですけどね」

そう、遠くの世界。

それはきっと、地図にも載っていない、遠く、遠くの──

「はっ、それもそうか」

風靡さんは目を細め、ハスキーな声で笑う。

「それでお前は? 今は一人で動いてんのか?」

「……いや、一人じゃどうしようもないんで。それにあいつらも俺なんか眼中にないみたいで、怖いくらい平和なもんですよ」

「おうおう、薄情な奴だなあ。死人に口なしってか?」

そこまで言うつもりはない。化けて出そうだからな。

「痛っ」

と、足に鋭い痺れが走る。

足元を見ると、夏凪のスニーカーが俺の足を踏みつけている。

「なんだよ」

「えっ……ああ、いや、なんとなく? ていうか、置いてけぼりにしないでよ」

なんとなくで暴力を振るうな。まったく。

「えっと、それで風靡さん。本題なんすけど、ちょっと彼女のことで相談が」

「彼女」

「人称です」

風靡さんは、俺の隣に座る夏凪に視線を向ける。

「初めまして、夏凪渚といいます。君塚くんの紹介を受けて来ました」

君塚くん……なんとも新鮮な響きだ。

というか夏凪、人前だとちゃんと恭しく振る舞えるんだな。

「相談、紹介、ね。まあいい、話してみろ」

手短にな、と言い足して風靡さんは、二本目の葉巻に火をつけた。

それから数分後。

「なるほどな」

話を終えると、風靡さんは最後に長く煙を吐き出して灰皿で吸い殻を潰した。

「話は分かった……が、それでどうしてココに来た?」

元より鋭い瞳をさらに細めて、俺たちをギロリと睨む。

「心臓を提供してくれた人物を探してくれって……アタシらは医者じゃないんだぞ」

「人探しなら、どっちかと言えば警察の仕事でしょう」

「ドナー探しは専門外だ」

風靡さんは露骨に不機嫌そうな表情を浮かべて、大きく脚を組む。

「ほら、やっぱり場違いだったじゃない」

夏凪が囁き、肘で小突いてくる。まあ少し待ってくれ。

「警察組織だって、そういった案件とまったく無関係ってわけじゃないでしょう。むしろあんたたち警察がいなければ、ドナー提供者となりうる患者の脳死判定すら行えない」

脳死判定となる事案はすべて、警察庁刑事局捜査第一課に報告することが法律で義務づけられている。検視などに関しても、すべては各管轄の警察署長の管理、監督のもとに実施されることになっているはずだ。だから、警察に来たのも大きく的外れではない。それに──

「俺は警察署に来たわけじゃない。あんたに会いに来たんだ」

誰でも良かったわけではない。他ならぬ、風靡さんにだから頼めること。

「アタシだから、どうだっていうんだ?」

「風靡さん、あんたは普通の警察とは違う」

「違う? なにが」

「覚悟が」

あるいは、目的が。

この人は、そこらの金と権力欲しさの警察官とは違う。だから彼女に、悪いが常識は似合わない。

「ドナーの個人情報を一般人に開示できるはずがない」

「知ってます」

「それにアタシは所属の管轄が違うし、今のポジションじゃ情報開示の権限もない」

「それも知ってます」

「じゃあどうしてアタシに会いに来た」

「それでも風靡さんなら何とかしてくれると思って」

「……アホか」

風靡さんは、バツが悪そうに紅い髪の毛をぼさぼさに掻きむしる。

「あのな。お前も知ってるとおり、アタシは上に行きたいんだ。だから、足を掬われるような危ない橋は渡りたくねえんだよ」

「はは、今さらそんな常識がある人みたいなことを」

「お前の頭を吹っ飛ばす」

拳銃を額に突きつけられた。

「……いや、今まさに危ない橋渡ってると思うんすけど」

見てみろ。あの夏凪ですら引きつった表情をしてるぞ。

「ま、そういうわけだ。お嬢ちゃんには悪いが、帰ってくれ」

拳銃を腰に戻すと、風靡さんはぐっと伸びをする。

「そんな……お願いします。どうしても、あたし……」

「頭下げられても無理なもんは無理だ」

そう言うと、肩を回しながら風靡さんは立ち上がった。

「それに、アタシは忙しいんだ。この後も、別荘に顔を出す予定があってな」

別荘? ……ああ、そういうことか。

夏凪は、ぽかんとした表情を浮かべているが、説明は後だ。

「誰かに会いに行かれるんですか?」

扉に手を掛けた風靡さんが立ち止まる。

「お前もよく知ってる奴だよ。まあ、だから、お前たちが勝手にアタシの後をつけてくるって言うんだったら、好きにすればいい」

やはり、ビンゴか。まったく、素直じゃない人だ。

「一応、訊いておくんですけど、その人、耳は良いほうですか?」

すると風靡さんは、振り返ってこう答えた。

「ああ──一度聞いた心臓の音を忘れないぐらいにはな」

◆いいえ、それは淫語ではなくて隠語です

車で十五分──警察署から別荘へと場所を移した俺たちは、風靡さんのもと厳重なセキュリティを抜けて、地下深くへ潜っていく。

階段を下って下って……それに伴い照明の数は減っていき、足音はより大きく反響する。

「面会時間は、アタシが上で仕事を片付けてくるまでの二十分間だけだ。守れるな?」

先を進む風靡さんが、背中越しに投げかける。

「もちろんです」

勝手についてくるなら好きにしろと突き放したように言っておきながら、しっかり案内してくれるあたり、素直じゃないどころかお人好しが過ぎるようだ。というか、ここまで普通にパトカーに乗せてくれたしな。

「風靡さんは会っていかないんですか?」

「ふん、どうせアタシがなにを言っても口は割らんだろう。時間の無駄だ」

「風靡さんでも手を焼くとは、よっぽどですね」

「なにを他人事みたいに。お前が連れてきたくせに」

「俺は知らないですよ。今は亡き名探偵に言ってください」

相棒を免罪符に使うな、と風靡さんに軽く頭を小突かれる。

「そら、着いたぞ」

そうして降り立ったフロアは、暗い屋内の中でもさらに淀んだ空気が重く横たわっている。カビの臭いに鼻が曲がりそうだ。

「いいか、二十分だぞ? それ以上はダメだ。お嬢ちゃんも、いいな?」

最後に念押しすると風靡さんは軽く手を挙げて、いま来た階段を上っていく。

そうして残されたのは俺と、

「……ねえ君塚。今さらなんだけどあたしたち、別荘に行くんじゃなかったの?」

どこか落ち着かない様子で辺りを見渡す夏凪が一人。

「ああ、だからここが別荘だぞ、夏凪」

「どこが!」

どこ……と言われたらまあ、

「刑務所だけどな」

「だからなんでよ」

容赦なく耳を引っ張ってくる夏凪。猫を被るのは人前でだけか。

「ログハウス風の建物を想像して来てみたら、四方八方、鉄筋コンクリートなんですけど。辺り一面、鉄格子なんですけど」

「刑務所だからなあ」

「別荘はどこ行ったのよ、別荘は」

「隠語だ、隠語」

「い、淫語?」

「……あのなあ」

なんでちょっと興奮した感じなんだよ。完全にクロじゃねえか。

「刑務所の隠語で、別荘って言い換えることがあるんだよ。これ常識な」

「どこの常識よ」

「中学の頃から中身のよく分からないアタッシュケースを持って海外に飛ぶのが日常だったタイプの奴にとっての常識だ」

「うわあ、絶対知り合いに欲しくないタイプ」

今まさに隣にいるぞ、隣に。

「それで? どうしてあたしたちはここに来たわけ?」

夏凪はだいぶこの場に慣れてきたのか、キョロキョロと鉄格子の中を覗き込もうとする。

「そっちじゃないぞ、俺たちの目的は一番端だとよ」

俺は夏凪を先導して歩く。

「誰がいるの」

「おっさん」

「真面目に」

「人間を辞めた、おっさん」

「そりゃこんな所にいるんだから、人間辞めたようなものだろうけど……」

「いや、そうじゃなくてだな」

これは至って真面目で、そして覆しがたい事実だ。

「今から会う男は、正真正銘、人間じゃないぞ」

だから、もし俺の、俺たちの──この日常やらそうじゃない部分までそのすべてが、たとえば一つの物語だったとして、それを本格ミステリのように期待してくれている人がいたとしたなら、今のうちに謝っておきたい。これはきっと、そういう人たちにとって楽しんでもらえるような話にはならない。

「君塚、この男が……」

やがて、夏凪が小さく俺の袖口を掴む。

地下の最奥部にあった、完全に密閉された鋼の小部屋。唯一、正面についている小さなガラス板から中を覗くと、一人の男が腕に鎖を巻かれて座り込んでいるのが見えた。

それからやや間があって、ギギギと鈍い音を立てながらシャッターの扉が横に開いた。

「よお、久しぶりだな──《コウモリ》」

俺の声にぴくりと体を動かす男。無精ひげを蓄えた、乱れた金髪のそいつは、やがてのっそりとその顔をこちらに向けた。

「随分懐かしいなあ──名探偵」

◆心臓、コウモリ──人造人間

俺は、牢屋にいるこの男を知っている。

名前は、通称コウモリ。できれば二度とお目にかかりたくない相手だった。

だが、風靡さんが示唆した通り、こいつなら、夏凪が抱えている問題を解決できるかもしれない。これも仕事だと割り切って俺はコウモリと相対する。

「残念ながら、俺は名探偵じゃないけどな」

悪いが、ここにいるのは助手と依頼人だけなんだ。

「ん? ……あー、お前は、そうか。ワトソンか」

いまいち定まらない視線で俺をジロリと見上げると、コウモリはわずかに口角を上げた。

「相変わらず日本語上手いんだな」

「ははっ。オレみたいなのにとっては必須スキルだ。それにもう何年もここに住んでんだ、母国語の方を忘れちまった」

確かこいつの出身は北欧だったか。しかし、自慢のエメラルド色の瞳は、今やひどく濁りきっている。

「その目、見えてるのか?」

「いや、もう使い物になってないな。まあオレには、目なんて別についていようがいまいがどっちでもいいが」

「大した価値観をお持ちで」

「死んだ魚の目のワトソンとお揃いだな」

「そりゃ今世紀最大のバッドニュースだ。あと、その呼び方もできればやめてくれ」

「ハッハ。なんだ、助手ごっこはもう閉業したのか?」

……まあ、そのつもりだったんだけどな。

「コウモリ、今日はお前に話があって来た」

「ふん、そりゃそうだろうな。特別な事情もなく、お前らがこんな所までオレに会いに来るわけがねえ」

お前ら……ね。確かに、最初にこいつに会ったときは、俺らだった。

けどそれも、昔の話だ。

「いいぜ、話してみな。なんたって、ここの生活は退屈だ。暇つぶしには丁度いい」

コウモリは、心なしか弾んだ声で続きを促す。

「そうか、じゃあ早速紹介する。隣にいる彼女は夏凪渚、同級生だ」

「ナツナギ、ナギサ?」

するとコウモリは、わずかに顔を動かし、夏凪に濁った眼球を向けた。

「……はじめまして。夏凪といいます」

夏凪は一瞬たじろいだものの、すぐにいつもの毅然とした表情を取り戻し、目の前の囚人に相対する。

「今日は、あたしの心臓のことでご相談があって来ました」

それから数分。

「なるほど、そういう話だったか。どうりで」

夏凪が、今自分が直面している問題について話し終えると、コウモリは音を立てて首を鳴らした。

「要するに、その心臓の持ち主に心当たりがないか、それをオレに聞きに来たわけだ」

「はい、そうです。……そうなんですけど」

そう言って夏凪は俺の耳元に口を寄せると、

「本当に、この人にそんなこと分かるの?」

なるほど、そういえば夏凪にはその辺りの話をまだしていなかった。

「あー、この男は……」

「おいおい失礼な嬢ちゃんだなあ」

「やばっ、聞こえてた」と夏凪はバツが悪そうに明後日の方を向く。

そりゃそうだ。だってこの男は──

「ハハッ。これぐらいの距離、耳をそばだてずとも聞こえてくるさ。なんたってオレはその気になりゃあ、百キロ先の人の話し声だって聞こえるんだからなあ」

それが、《コウモリ》というコードネームの由来。

こいつは、人間じゃない。

昔の相棒が死の間際まで戦っていた──《人造人間》のうちの一人だ。

「まあ、その代償か視力は持っていかれちまったけどな。それに自慢の耳も、ここじゃ使い物にならねえ。この檻は扉が閉まっている限り、完全に周囲の音を遮断しちまう。生きる屍とはこのことってか? ハハッ!」

コウモリは、そんなつまらないジョークで自分をあざ笑う。

「だが、今こうして耳が使える状態になったとあらば、あんたの心臓の音を聞き分けることぐらい、オレには造作もないってわけだ」

「そんな、馬鹿な話が……」

「馬鹿な話が、あるんだよ。世界には」

世界は広いからな、とコウモリは夏凪に笑いかける。

説得になっているようでなっていない。相手を煙に巻くそのやり口も相変わらず。

風靡さんが面会時間を口酸っぱく指定したのもきっとそれが理由だ。

「……仮にあなたの話を信じるとして、あたしの心臓の音を聞いてどうするつもりなんですか?」

夏凪は、警戒しながらもコウモリに話の先を促す。

「オレがこの数十年の間に出会ってきた人間の心臓、そのすべてをデータベースにかけて、一致するものがあるかどうかを確かめる」

「そんな無茶苦茶な……大体そんな都合よくこの心臓の持ち主とあなたが、これまで偶然出会ってる確率なんて……」

「いや、夏凪。それについては少し期待できるかもしれない」

「君塚? どういうこと?」

だってこいつは、普通の経歴の持ち主ではない。

命令に従って、世界中を飛び回っていた《人造人間》だ。

もしかしたらこいつなら、夏凪の心臓の、生前の持ち主にも会っているかもしれない。そしてその、異常な聴覚を持つ人工の耳で、心臓の音すら聞き分けている。そういうことが、できる奴なんだ。

「夏凪に隠してたわけでもないんだが、俺はこの男のことをよく知ってるんだ。初めて会ったのは四年前──上空一万メートル、雲の上だった」

そう、それはあの日。

俺があの名探偵と出会った日。

この男も、その飛行機に乗っていた。

「ハハッ、もう四年になるのか。懐かしいなあ……そうだ、ちょっと昔話でもしないか?」

コウモリは、その淀んだ瞳にわずかに光を宿らせる。

「悪いがそんな時間はないんだ。風靡さんに面会時間を決められてる」

「ああ、あのケツと態度がでかい女か。まあいいじゃねえか、なんなら後で少しぐらいオレらの情報を漏らしてやったっていい。そうすりゃ機嫌も取れるだろ」

「コウモリ、なにを企んでる?」

頼みごとをしてる側が言うのもおかしな話だが、いくらなんでも協力的すぎる気がする。たとえ軽口を言い合う関係だろうと、俺とコウモリは、決して仲間などではない。

「なにも企んじゃいないさ。ただ久々の来客に、ほんの少し機嫌が良いだけだ」

なんだ、そのとってつけたような理屈は。

……しかし、ここでこの男の機嫌を損ねては、せっかく見つけた糸口が無駄になってしまうかもしれない。

「悪い、夏凪。少し長くなる」

やれ、こうなったら仕方ない。

俺は思い出す──四年前の、あの日の出来事を。

◆お客様の中に、探偵の方はいらっしゃいませんか?

「こんな晴れた日に、なにをやってるんだ俺は」

実際のところ天気は大して関係ないのだが……上空一万メートル、窓の外の雲を眺めながら、中学二年生の俺はただただ自分の運命を呪っていた。

悩みの種は、座席上の荷物入れに眠っている。

しかし、黒ずくめの男たちの頼みを断ればこの先どうなるか分かったもんじゃない。

やれ、こんな状況を不幸と呼ばずしてなんと呼ぼう。

そんな風に己の運命を嘆いている時だった──あの台詞が聞こえてきたのは。

「お客様の中に、探偵の方はいらっしゃいませんか?」

最初は聞き間違いだと思った。

けれど、二度目で現実を受け入れた。

この飛行機の中では、探偵が必要とされる何らかの事態が発生しているのだと。

しかし正直に白状しよう──この手の意味不明なトラブルには、今までも何度か遭遇したことがあった。伊達に巻き込まれ体質を自称してはいない。

だからまあ、なんだかんだで今回ものらりくらりと躱すことができるだろうと。

目を瞑っていれば、いつの間にか嵐は去っているだろうと。

そんな甘い考えを持っていなかったかと問われれば、俺は頷かざるを得ない。

だが、今回がいつもと違ったのは。

思わず目を見開いてしまったのは。

なにをおいてもまず、隣の席に彼女が座っていたからだろう。

「はい、私は探偵です」

それが俺、君塚君彦と──彼女、シエスタの出会いだった。

日本人離れした髪や瞳の色。ガラス細工のように精緻で整った顔のパーツ。そして身を包んでいる、どこか軍服をも想起させる特殊なデザインのワンピースとも相まって、まさに非現実的な美しさを体現していた。

こんな奇跡のような少女が隣にいながら、今の今までその存在に気づかなかった己を恥じつつ──置かれた状況もすべて忘れて、俺は彼女に声をかけた。

「なあ、あんたの名前……」

しかし、それは思っていたような運命的な出逢いではなく、

「ちょうどよかった。君──私の助手になってよ」

「は?」

言うより早く、少女は俺の手を掴むと座席から立ち上がった。

「こちらです!」

「すぐに」

キャビンアテンダントに続いてスタスタ歩いていく少女……に手を引かれてついていく俺。ぽかんと口を開けた乗客たちに見つめられながら、珍道中は続いていく。

なんだ、これは。なにが起こっている?

……ああそうか。探偵、か。

少女の存在感にかき消されて忘れかけていた。今この機内では、探偵が求められるなにがしかの事態が起きているのだった。そして彼女は、俺のことを……助手と言ったのか?

手を引いているこの美少女が探偵で、そして俺が彼女の助手。根っからの巻き込まれ体質として生まれ、十数年間ありとあらゆるトラブルの中で生きてきた俺とて、ついていくのがやっとの展開。

しかし、そんな俺の困惑もよそに、少女は、

「シエスタ」

一言、振り向くこともなく告げる。

「それが私の名前」

「……変わった名前だな」

どうにかそれだけ絞り出した。

「コードネームだよ」

「コードネーム?」

「あるでしょ、普通」

「ないだろ、普通」

ないよな、普通?

「じゃあ、君の名前は?」

「君塚、君彦」

「そう、じゃあ『君』って呼ぶから」

「……それってあだ名か? それともただの二人称?」

そう訊くとシエスタは初めてこっちを振り返り、

「さあ? どっちだと思う?」

一億点の可愛さで微笑んだ。

ラブコメをしている場合ではない。

客室乗務員に連れられてやってきたのは、操縦室──コックピットだった。

事は最悪の場所で起こっているらしい。

「探偵様と、その助手の方をお連れしました」

肩書の浸透が早すぎる……。

しかしそんなツッコミをする時間も許されず、事態は進んでいく。

乗務員がドアを叩くと、次いで、電子音とロックが解除されるような音がして、重い扉が開いた。

「これは……」

目の前の光景を疑った。

狭いコックピット──二つの座席に座るのはパイロットと副操縦士。

二人のうち、歳を召している方の男性──恐らくパイロットは、顔面を青くしてハンドルを握り、そしてもう一人の若い方──副操縦士は、身体を折りたたんで意識を失っている。そして、そんな崩れ落ちた副操縦士の身体の上にもう一人、男が胡坐をかいて座っていた。

「よお、本当にいたのか。探偵が」

ブロンドと、エメラルド色の瞳が特徴的な男。

日本語を喋っているが、肌の色や目鼻立ちから、北欧系の出身だと分かる。

男は、副操縦士の身体に乗ったまま──余裕げな表情を浮かべながら、俺とシエスタの顔を見比べるように眺める。

「予想以上に若いのが来たが、まあいい。どっちが探偵だ?」

嘲るような声。

こちらに威圧感を与え、少しでも自分の優位性を保とうとしているのか。

いや、しかしそもそも、そんなことをせずとも状況は十二分に最悪だ。

さしもの俺も、ハイジャック犯に出くわした経験は今までない。嫌でも足がすくんだ。

「まず、あなたの名前は?」

すくまなかった奴が、一人。

顔面蒼白のパイロット、気を失った副操縦士、汗で化粧が溶けたキャビンアテンダント。組み伏せられた大人たちを差し置いて、まだ十代の少女だけが、ひとりハイジャック犯に立ち塞がった。

「コウモリ」

コードネームだと男は言った。

すると、シエスタが俺の方を向き、

「ほらやっぱり、みんなあるでしょ? コードネーム」

「いや知らねえわ!」

死ぬほどどうでもいい! というか今は絶対そんな場面ではない!

なぜか少しドヤ顔のシエスタに前を向かせ、ハイジャック犯──コウモリと相対させる。

「私はシエスタ、こっちは助手のワトソン。ベイカー街で一緒に生まれ育ったの」

湯水のように嘘が湧く女だ。肝が据わりすぎている。

「それで、コウモリ──あなたの目的は? どうして私を……名探偵をここに呼んだの?」

そうだった。

うっかりシエスタのお気楽さに流されて事態を見失うところだった。

「ハハ、ハハッ! おもしれえ女だ。いいぞ、楽しくなってきた」

コウモリは笑うと、変わらず副操縦士の上に乗ったままこう言った。

「オレがこの飛行機を乗っ取った理由を推理してみろ。見事正解したら、機長の首をへし折るのをやめてやる」

この瞬間──乗員乗客六百人の命は、一人の名探偵の活躍に託された。

◆ハイジャック犯VS名探偵

「この飛行機を乗っ取った理由、ね」

シエスタはハイジャック犯──コウモリの言葉を復唱すると、小さな顎に指を添えた。

「それを推理させるためだけに、私たちを呼んだの?」

「ああ、その通り。ゲームだ、ゲーム。乗員乗客六百人の命を賭けたデスゲーム……ワクワクするだろ?」

コウモリは含んだような笑みを浮かべ、俺たちを舐め回すように視線を這わせる。向かい合っているだけで虫唾が走るような男だ。

「お前たちのクリア条件は、オレがハイジャックを試みた理由を当てること。それだけだ」

「成功すれば全員の命は助かり、失敗すれば死ぬ、と?」

「ああ。シンプルなルールだろ?」

「そうね。だけど私たちが失敗したときは、あなたも同じ運命を辿ることになるけど」

シエスタは射貫くような視線でコウモリを見つめる。

「……そうだな。さすがに墜落する機体に乗ったまま助かる術はオレにもない」

「自分の命も惜しくないわけ?」

「こうでもしなきゃ生きてる実感が味わえない、とかな」

「そう、随分と暇人なのね」

驚くほど臆することなく、ハイジャック犯とやり合うシエスタ。

軽口の応酬に、見えない刃でも仕込ませているようだ。

ここから、さらに二人の戦いが始まるというのか──

「ああ、暇さ。暇が高じてうっかり遠い異国でハイジャックをしてしまうぐらいだ」

「はい、じゃあそれが答え」

しかし、次の瞬間──

「あなたは暇で暇で仕方がないから飛行機を乗っ取った」

ファイナルアンサー、と。

誰に訊かれるでもなく、シエスタはゲームの最終的な解答権を行使した。

「……ちょっと待てシエスタ、ちょっと待ってくれ。本気で言ってるのか?」

ハイジャックの理由──暇だったから。

そんな、まさか。大々的に、仰々しく、ハイジャック犯VS名探偵のような構図を煽っておいて、そんなオチが許されるのか? お前のその答えに、乗員乗客六百人の命が懸かってるんだぞ?

「もちろん、本気だよ。だってあの男は言ったじゃない? 暇だから、暇が高じて、飛行機を乗っ取ったって」

「……確かにそうは言ったが、そりゃただの軽口みたいなものだろ?」

「へえ、じゃあ、この男は嘘をついたってこと?」

「は?」

するとシエスタは、俺からコウモリの方へと視線を移し、

「名探偵に恐れをなして、つい口が滑ってしまったそれを嘘だと誤魔化して、無理やり私の負けということでゲームを終わらせようとしてる、と。つまりは──ビビっていると、そういうこと?」

一抹の怯えも見せずに、そう言い放った。

「──ハッハ。ハッハッハ。ハッハッハッハッハ! すごい、すごいな。いやあ、見事。実に見事。大した勇気だ」

するとコウモリは、最初は静かに……だが段々と堪え切れなくなったように、腹を抱えて笑い始めた。

「いや、まさか。まさかな。こんな形で言い包められようとは、いやあ参った。参ったね」

……おいおい、嘘だろ?

本当にハイジャックの理由は、ただの暇つぶし?

それとも、シエスタのあまりに堂々としたハッタリに戦意を保てなかった?

「思った以上にあっけない結果だったが、まあいいさ。目的はすでに果たした、ここらで引いておこう」

コウモリは副操縦士の上から降りると、俺たちの方へ歩み寄ってくる。

「ああ、心配するな。あれも意識を失ってるだけで死んじゃいない。まあ空港に着いたらオレは捕まるだろうが、誰も殺しちゃいないしな。しばらく別荘暮らしでもすれば、出て来られるだろ」

コウモリはため息をつきながら俺たちの横を通り過ぎ、元々座っていたのであろう座席の方へ戻っていこうとする。

「んじゃ、あとは着いたら起こしてくれ。あー、マスコミがうるさいだろうから、顔を隠すジャンパーとか用意しといてくれや」

そうして、この場を後にしようとしたところで、

「ああ、本当に嘘つきだったんだ」

シエスタが、何の感情もなく言った。

「……なんのことだ」

それに合わせて、コウモリの足も止まる。

「いや、別に」

「……っ、あのなあ、探偵さんよ。そうだよ、確かにこの飛行機を乗っ取ろうとした本当の理由は他にあるさ。だが、あんたの豪胆さに免じて、負けたフリをしてやってんじゃねえか。まったく、みなまで言わせんじゃねえよ」

やっぱり、そうだったのか。

やけに引くのが早いと思ったが、それもシエスタの蛮勇に免じてのものだった、と。

事の真相が気にならないと言えば嘘になるが、しかしそれは無事にフライトが終わってから、警察にでも解明してもらえばいい。

それより、この男の気が変わらないようにすることが今は大事だ。なるべく刺激を与えないように座席にお戻りいただこう。そうだ、それこそが俺がこの場で助手というポジションを与えられた意味に違いない。

「そうだぞ、シエスタ。相手の大人な対応を見習って、俺たちもそろそろ元の場所に……」

「いや、私が言ってる嘘っていうのは、そのことじゃなくて」

……ああ、そうか。

大人な対応ができる人間なら、最初から自分のことを名探偵だと名乗ったりはしないか。

「ハイジャックに自分の命を懸けることも惜しくないって言ったアレ、嘘だったんでしょ? 本当は、死ぬのが怖かったんでしょ?」

シエスタが、再び導火線に火をつけた。

「……なにを言ってる?」

コウモリは背を向けたまま、しかし立ち止まって、低い声で返す。

「引くのが早すぎたのよ」

「なにがだ」

「私に負けを認めて身を引くのが。このご時世に、しかもセキュリティは難攻不落と言われている日本の航空機を、たった一人でジャックしようとまでする男が、一人の女子ども相手に、そう安々と引き下がるわけがない」

……それは確かに、俺も引っかかっていたことではあった。

これだけ大掛かりな舞台装置を用意していながら、あまりにも引き際が良すぎる。俺はそれをラッキーだと思い込もうとしていたが……シエスタは、決して見逃さなかった。

「恐らくあなたは、誰かの指示でこのハイジャックを実行している。そして、あなた自身も、墜落する飛行機と共に死ぬことを命じられている──違う?」

「…………」

無言はきっと、肯定の証だ。

「でもあなたは、本当は死ぬのが怖くて、死にたくないから、死なずに済む理由付けに、私たちを使ったんでしょ?」

誰かから、自死を命じられたハイジャック犯──しかし、一度は命令に従いながらも、ギリギリになって命が惜しくなってしまった。

ゆえに考え付いたのが、探偵を呼んでの推理ゲーム──ハイジャックを試みた目的を当てさせ、事件を未遂に終わらせることで、乗客もろとも自分の命を救ったのだ。

「空港に着いたら警察には捕まってしまうが」と言ってため息をついていたコウモリ。けどそれは、嘆息なんかではなく、安堵のため息だったのだ。

ハイジャックが失敗に終われば、きっとコウモリはそれを命じていた誰かに殺される。だから、ほとぼりが冷めるまで日本の警察に保護をしてもらおうと考えた。

そうだ、だから理由なんてなんでも良かったのだ。

シエスタがハイジャックの理由を「金のため」「囚人の解放」「外交問題」などと答えていても、コウモリはそれらしい態度と言葉で煙に巻き、正解だということにしていたのだろう。ハイジャックを失敗に終わらせたいと誰より願っていたのは、コウモリ本人だったのだから。

……ん、でも、それなら。

「けど、それならどうしてわざわざ推理ゲームみたいな真似を? ハイジャックを途中でやめたくなったんなら、別にこんなことをしなくても、大人しく投降しても良かったような?」

わざわざ探偵を探して呼びつける必要もあるまい。勝手に飛行機を降りてから自首をすればいいだけの話だ。

「プライドが許さなかったんでしょ」

シエスタが、ぽつりと漏らした。

「不戦敗じゃなくて、ちゃんと戦って負けたかったんでしょ。形だけでも」

そういうものなのだろうか。

すぐそこにいる本人は、背を向けたまま、なにも語らなかった。

なにも語らなかった。

「なあ、さいごに一つ聞かせろ」

コウモリは、席に戻ろうとするシエスタと俺を呼び止めた。

「どうして全部分かった?」

名探偵に完敗した敵役は、最後に自分の敗北の理由を尋ねる。

「なにをヒントにそんな推理を。本当にオレが、ただ身を引くのが早すぎたからって、それだけで──」

「はあ、それもあるけど」

気を抜いた声を出しながらシエスタは振り返ると、

「最初からあなたのこと、知ってたから」

「……どういうことだ?」

「あなたが今日この飛行機に乗ることも、ハイジャックを企てていることも、それからついでに、それを命じたあなたのお仲間たちのことも、全部」

……なんだって?

じゃあシエスタはすべてを知ったうえで、この飛行機に乗っていた?

そして、推理をするまでもなく、最初からこういう展開になることを把握していた?

「一流の探偵っていうのは、事件が起きる前に事件を解決しておくものだから」

まあ、機内でうっかり昼寝をしていたせいで、少し遅れてしまったけど。

シエスタはそう付け足して髪をかきあげる。

コードネームの由来はそれか。スパニッシュな顔立ちには見えないが。

「……そうか。そういうことだったか」

コウモリは背を向けたまま、シエスタのネタばらしに淡々と応じる。

「いやあ、やっぱり念のため、最期に聞いておいて良かった」

「助手、伏せて」

隣でシエスタが呟いた。

「一流のエージェントっていうのは、若い芽を見つけたら育つ前に刈っておくものなのさ」

そうコウモリが言った瞬間、あるいはその寸前、身体に強い衝撃が走った。

「痛ってて」

気づけば俺は床に尻もちをついている。

なにかに……いや、シエスタに突き飛ばされた?

「おいシエスタ、お前なにやって……は?」

目の前には、肩からどくどくと赤黒い液体を垂らすシエスタ。

そしてその向かいには、頭を掻きむしりながら棒立ちするコウモリ──その頭部から、いや、耳から先端が鋭利に尖った触手のようなものが生えていた。

「やっぱり予定変更だ。お前だけはぶっ殺す」

◆ミステリはSFファンタジーと共に

「……っ、く」

「シエスタ!」

俺を庇って倒れたシエスタの元に駆け寄る。

「くっ、助手なんか雇うんじゃなかった……ここまでなんの役にも立ってないし……」

「理不尽だ! 無理やり雇ったのはお前だからな!」

まあ役に立ってないのは同感だが!

いや、しかし今はそんなくだらない言い争いをしている場合ではなく。

「なんだよ、あれ……」

コウモリの右耳から生えた触手は、まるでそれ自体が意思を持っているように、ぐねぐねと動き回っている。深緑色や紫色が混じったような、グロテスクな色味。自在に伸び縮みもするようで、射程範囲がどれほど広いのかも分からない。

「《人造人間》だよ」

肩の傷口を押さえながら、シエスタはよろよろと立ち上がる。

「あの男は秘密組織《SPES》の構成員。奴らは人智を超えた力で《人造人間》を生み出し、裏から世界を脅かしている」

「《人造人間》って……そんな馬鹿な。じゃあ、あいつは、コウモリは……」

人間ではない? 化物だと?

「あの男はまだ《耳》だけだけど。それも試作品を盗み出して無理やり身体に定着させたに過ぎない──いわば、半人造人間」

「シエスタ、どうしてお前がそんなことまで……」

「そして組織を裏切ったバツとして、彼には今回のペナルティが下ったというわけ」

「だからシエスタ、どうしてお前がそんなことまで!?」

まさかこいつまで向こう側の人間ってことはないだろうな。

しかしそんな懸念はコウモリの太い声にかき消される。

「そうか、そこまで知ってるか! だったらやはりお前の死体を手土産に持って帰る方が得策みたいだな!」

再び《触手》が暴れ狂い、俺たちめがけて飛んでくる。

「助手、掴まって」

「は? ……うお!」

身体が宙に舞う。

否、シエスタが敵の攻撃を避けるべく、俺を抱きかかえて大きく跳躍していた。

頬に、真白な髪の毛の感触が刺さる。

彼女の名は、昼寝のシエスタ。

それはまさしく、白昼夢のような非現実的な光景に思えた。

「お前こそ、本当に人間か?」

「バカか、君は。私が化物にでも見える?」

「化物じみているとは思ってる」

「……君、絶対モテないでしょ」

しかしそんな馬鹿なやり取りをしている場合ではなかった。

さすがにこの物音だ、六百人の乗客が気づかないはずもない。

「お、おい! な、なんだあれは!」

「きゃあああああああああああああ」

こっちまで様子を見に来た乗客をはじめに、悲鳴や怒号が機内を埋め尽くし始めた。

「お、お客様! 落ち着いて行動を!」

化粧が溶け切ったキャビンアテンダントが慌てて乗客をなだめに向かう。

しかし最早、機内の光景は地獄絵図だった。

「あーあ、もうこうなりゃヤケだ。余計な人間は全員殺してやる」

「っ、早まるな! そんなことしたら飛行機は墜落してお前まで死ぬぞ!」

「ハッ。パイロットだけは生かしておいてやるさ。というかお前は誰だっけか」

「名探偵の助手だよ!」

しまった、自ら名乗ってしまった。慣れとは怖いものだ。

「へえ、私を名探偵と呼んでくれるんだ。できた弟子だ」

「語感を選んだだけだ。あと弟子ではなくて助手な」

あ、しまった。まただ。なんという高度なテクニック。

「……しかし、本当にありゃなんなんだ。《人造人間》って簡単に言うけどよ」

コウモリの攻撃を、シエスタに掴まりながら躱しつつ尋ねる。

「《人造人間》は、あるものを《核》に生み出された怪物だよ。あいつは耳だけど、他にも目や鼻、歯なんかのパーツを武器として戦ってるやつもゴロゴロいる」

「……っ、シエスタは、そんな化物みたいな連中と戦ってるのか?」

「事を構えたのは今回が初めてだけどね。ていうか君、本当になにも知らなかったんだ」

「善良な中学生がそんな裏世界の事情を知るわけがない」

「謎のアタッシュケースを手に海外に渡ってる中学生がなにか言った?」

「だからお前本当、どこまで知ってるんだよ……」

なんだ、俺まで目をつけられてたのか……。

ていうかあのアタッシュケース、今回のこれとはなにも関係ないんだよな? まじで俺はなにも知らないからな?

「大体こいつらの目的は何だよ……ハイジャックをもって日本に宣戦布告でもするつもりだったってのか?」

「《SPES》という名前が意味するのは、ラテン語で《希望》──彼らの目的は、《救済》を与えることなんだよ」

言いながらシエスタは、俺を抱きかかえたまま大きく跳躍する。

「まるで胡散臭い宗教だな……」

と、次の瞬間、コウモリの鋭い《触手》がさっきまで俺たちがいた床をえぐる。

ここは上空一万メートル──機体に穴でも開いたら一巻の終わりだ。

「まさか、日本にもここまでオレ達の脅威になる奴が潜んでるとは」

「探偵たるもの、隠密行動は基本だもの。現に私の存在に感づいてるお仲間はいなかったでしょ?」

煽るような発言で余裕をかますシエスタ。

しかし、この近距離にいれば、呼吸の仕方で分かる。

シエスタは、かなり体力を消耗していた。

足手まといの俺を庇いながらの戦いだ、それも当然だろう。

「ハハッ。それじゃあ今まで隠れて行動してきた意味も今日でおしまいだな」

「そう? けど組織にはもう戻れないんでしょ? それじゃあ情報共有はできない」

「さあ、それはどうだろうな。お前の情報を餌にすれば、短気なあいつらも考えを改めるんじゃねえかと期待してるんだが」

「そんなに甘い連中かしら」

「ハッ、知った口を」

再び、宙を飛ぶ蛇のように、うねりながらシエスタに向かってくる鋭利な《触手》。

ここは飛行機、対抗する武器なんてあるはずもなく防戦一方。このままではジリ貧、やられてしまう。

「どうした? 随分と息が上がってるようだが?」

「……見た目じゃバレないようにしてたつもりなんだけど」

ここに来てはじめてシエスタが、わずかに表情を曇らせる。

「ハハッ、この《耳》は特注品でなあ。触手の先端に集まった聴覚細胞は、百キロ先にいる人間の心臓の音ですら聞き分けてくれんのさ」

「……情報が足りなかった。さすがに心拍数までは誤魔化せないか」

いくら名探偵といえども、全知全能とはいかない。シエスタの額に汗が滲む。

しかし今の俺には、どうすることもできない……。

「せめて、武器があれば」

そうは言うが、ここは上空一万メートルだ。

他所からブツを調達することは不可能。機内にだって、普通は刃物一つ持ち込めない。武器になるようなものが荷物に入った人間など、この機内には……。

……いや、一人いる。

「シエスタ、三十秒稼いでくれ」

「助手?」

「俺に考えがある」

こんな時でも、こんな時だからこそ頭は働く。

生まれながらにしての巻き込まれ体質。

くぐり抜けた修羅場の数なら、一生のうちに食べたパンの枚数より多い。

きっとこの直感は、過去の経験に裏打ちされた最適解だ。

「分かった。ていうか君は元から活躍していないから何の問題もない」

「少しはカッコつけさせろや!」

戯言を吐き合って、俺は元いた座席まで猛ダッシュをする。

「どけどけ! どいてくれ!」

混乱に逃げ惑う乗客をかき分け、俺は自分の席──その上の荷物入れから、例のアタッシュケースを取り出した。

無論、俺はこの箱の中身を知らない。

この状況下でそれが役に立つのか、立たないのか。

箱の中の猫は、生きているのか、死んでいるのか。

だが、空港の手荷物検査で、職員たちが目配せをし合っていたことには気づいていた。

日本の空港のセキュリティレベルが心配されるところではあるが……しかし、そのおかげでこの博打を仕掛けられる。

「シエスタ! 受け取れ!」

戻る時間も惜しくて、俺は、銀色の馬鹿でかいアタッシュケースを渾身の力で戦場へ投げ入れる。

「くっ! させるか!」

それに気づいたコウモリは、血だらけのシエスタに向かっていた《触手》で、アタッシュケースを叩き壊し──だがそのおかげで、中身がちょうどシエスタの手に収まった。

「助手、最高の仕事だよ」

そしてシエスタは──手にしたマスケット銃で触手を撃った。

「ぐあああああああああ!」

賭けは、成功だった。

グロテスクな液体をまき散らしながら、《触手》はコウモリの耳の中に戻っていく。

シエスタはそこで足を止めることなく、さらにコウモリとの間合いを一気に縮めると、組み伏せたコウモリの喉に銃を突っ込み──

「ばん!」

口で銃声の真似をした。

困惑の顔を見せるコウモリに対してシエスタは涼しい顔で言う。

「はい、今ここであなたは死にました」

なにを言っている、と目で訴えるコウモリ。

俺も今なにが起こっているのか分からない。とどめは刺さない、ということか……?

「これであなたが、お仲間に狙われることはなくなった。だってあなたはもう、ただの死人なんだから」

「……てめえ、なめてんのか」

銃を口から引き抜いたシエスタに、コウモリが噛みつく。

「だってあなた、死にたくないんでしょ?」

「……ハッ。こうなったらそれももう無理だろ。餌となるはずのお前にも負けた。間違いなくオレは消される」

「心配はいらない。メディアには、あなたはここで死んだと報じてもらうから」

「お前、何者だよ……」

「そして日本の警察に匿ってもらう。大丈夫、信頼できるツテがあるの」

コウモリは呆れたように笑う。……正直、俺も同感だ。

この少女は一体なんなんだ……。探偵と呼ぶには本分を逸脱しすぎだろう。

「ここでオレを殺しておかないと後悔するぞ」

「どうして?」

「オレは執念深いんだ。これだけコケにされた仕返しは必ず果たす」

「それは無理だね」

シエスタは、組み伏せていたコウモリの身体からどきながら、

「さっきあなたに撃ち込んだ《紅い弾丸》は私の《血》から作られててね? その血を浴びた者は、決してマスターに逆らうことが出来なくなる──つまりは、あなたの触手は二度と私に攻撃することができない」

「……どんな仕掛けだよ、まったく」

「それは企業秘密で」

「お前も誰かの雇われか?」

そう訊かれたシエスタは、薄く微笑んでこう答えた。

「いいえ──私は生まれつき、名探偵体質なの」

なるほど、世界には俺より質の悪いDNAを持った人間もいるらしかった。

……しかし、それはさておき。

「しっかり決めているところ悪いがシエスタ」

俺は今の会話の中で、どうしても気になったことをシエスタに尋ねることにした。

「その弾丸に施したっていう特殊な細工。……そんな時間、どこにあったんだ?」

俺がアタッシュケースを放り投げ、コウモリがそれを破壊し……落ちてきた長銃をキャッチしたシエスタが、《触手》めがけて引き金を引いた……このわずか数秒の間に、そんな仕掛けをする暇があったというのか?

いや、さすがにそれはあり得ない。

だとすれば、最初からその弾丸に細工がしてあったということで……しかもシエスタはそのことを知っていたということに違いなくて。

そんな俺の嫌な予感に対してシエスタは、あっさりした顔で、

「そもそもあのアタッシュケースを君に飛行機で運ばせる指示をしたのは私だもの」

「最初から俺はお前の手の中か!」

そうして三年にも及ぶ、俺たちの目も眩むような冒険譚は始まったのだった。

◆今も、ずっと、憶えてる

「それが俺とコウモリ──それからついでに、元名探偵との出会いだった」

随分と長くなってしまったが、俺はコウモリとの昔話を夏凪にも話して聞かせた。四年前の話をすると言えば、どうしても元相棒の存在も絡んでくるが仕方ない。

俺自身久しぶりに彼女の話題を口にして、決して良い思い出ばかりではないものの──頬が綻んでしまうのはなぜだろう。

「なるほど……うん。話は、分かったんだけど」

夏凪はそう言いながら、じり、と後ずさりをすると、

「その男、超危険人物じゃない?」

反対の壁に背中をつけ、コウモリと距離を取ろうとする。

「はあ、まあ」

「はあ、まあ……じゃないでしょ。ていうか君塚もだいぶヤバい側の人間だった……」

そういえば俺の巻き込まれ体質についても、詳しくは夏凪に説明していなかったが……警察や囚人に知り合いがいる時点で察してほしいところだ。

「ていうか、そんな男にあたしの心臓の音なんて聞かせたくないんだけど……」

それはまあ、確かに。あのグロテスクな《触手》を胸に当てられるのは、年頃の少女にとっては耐えがたきトラウマになるかもしれない。俺だってお断りだ。

「いやいや。心臓の音を聞くぐらい、この距離でも十分だ──というかだな、実は既にもう、お嬢ちゃんの心臓の判別は済んでいる」

するとコウモリが、夏凪と俺の危惧を察して先回りをする。……しかし、コウモリは今なんと言った? もう夏凪のドナーに思い当たっているというのか?

「コウモリ、お前本当に、夏凪の心臓の持ち主と会ったことがあるのか?」

「ああ。というよりも、そのための昔話のつもりだったんだが」

そのための昔話?

相変わらず要領を得ないことを言う男だ。今の話と夏凪の心臓の話がどう繋がるというのだ。まさか四年前のあの話に、あの飛行機の中に、夏凪のドナーがいたとでも言うつもりなのだろうか?

「──そういう、ことなの」

すると、後ろで夏凪が小さく呟いた。

「どうした? 何に気づいた?」

「……いや、なんかさ、変だとは思ってたんだ」

変だと言えば、確かに夏凪は第一印象から変な奴ではあったが……どうにも茶化せる雰囲気ではなさそうだ。

「あたしさ、本当はああいうことするタイプじゃないからね?」

「なにを言ってんだ、夏凪。さっきから、ちょっとおかしいぞ」

「そうだね。おかしいんだ、あたし。たまに自分で自分が分からなくなる──自分が自分じゃ、なくなる感覚がある」

夏凪の顔からはいつもの余裕に満ちた表情が消え、小さく肩を抱いている。

「や、さすがにさ。初対面の男子にああいうことをする人間じゃなかったんだよ、あたしは」

それは、この前の教室でのことを言っているのか?

夏凪は本当は、そういう大胆な行動ができるタイプの子ではない?

だったらその影響はどこから来ているというのか──そうだ、そういえば俺は昨日、自ら夏凪に、そういった類の話をしたんだ。

「記憶転移。君塚はそう言ってたね。だからあの行動はさ、あたしじゃなくて、きっと、この心臓の持ち主がさせたことなんだ」

その理屈で言えば、夏凪のドナーは生前そういうことができる人物だったということだ。

たとえば己の正しさのためなら……目的のためなら、手段も恥も外聞も気にしないような。

そんな芸当ができる人間を──俺はたった一人だけ知っている。

そしてそいつは──そうだ、ちょうど一年前に亡くなっている。

そういえば夏凪が心臓移植を受けたのは、いつだと言っていた?

……おいおい、まさか。

そんな偶然があるものか。そんな馬鹿なことが。

額に冷たい汗が滲む。手足が痺れ、歯ががくがくと鳴る。

やめろ、やめてくれ。

もう俺を追いかけるな。

俺はもう、お前の相棒なんかじゃない。

なあ、そうだろ?

お前はもう、死んでるんだろ?

「ワトソン、現実逃避とはみっともない」

顔を上げると、コウモリが濁った目で俺を見つめていた。

まるで目を瞑るなと、そう言われている気がした。

「これが答えだ」

コウモリの耳から、いつかも見た鋭利な《触手》が生えてきた。

何十色もの絵の具を混ぜたようなグロテスクな色味に、軟体動物のように動く様は、見ているだけで吐き気を催す。

「やめろ、コウモリ」

「なにを」

「人を殺したら死刑だぞ」

「殺したら、か」

だが、とコウモリは言う。

「これでソイツを殺せないことは、お前なら知っているだろう?」

「やめろ!」

《触手》がさらに鋭く形を変えると、夏凪の心臓に狙いを定め、そして──夏凪の身体に触れる数センチ手前で、それは先端から崩れ落ちた。

その現象には思い当たる節がある。

四年前、とある人物が言っていたことだ。

『あなたの触手は、二度と私に攻撃することができない』

その血を浴びた者は、マスターに逆らうことができなくなるのだと。

今この瞬間、コウモリの《触手》は、夏凪を……彼女の中にある心臓を攻撃できなかった。だから、それはつまり──

「──シエスタ、お前なのか」

あの夕暮れの教室で夏凪の腕に抱かれたときに感じた懐かしさ。

その正体は一年ぶりに再会した、最悪にして最愛の元相棒の胸の鼓動によるものだった。

「オレは最初から、あの女がここに来たんだとばかり思ってたんだがな」

そういえばコウモリは、俺たちがここに来たときにやけに昔を懐かしがっていたが……それは仇敵の心臓の音を聞いていたからだったのか。

目の見えないコウモリは、その音だけを聞いて、夏凪をシエスタだと勘違いしていた。最初の会話の噛み合わなさは、そういうことだったのか。

「いつあの名探偵は死んだんだ?」

コウモリが目を細めながら訊いてくる。

「……一年前。遠い海の、遠い島でな」

「そうか、敵ながらそりゃ残念だ」

「ああ、意外にもあっけない幕引きだった」

「あっけない? 馬鹿言え。死してなお、こうしてまた名探偵はお前の元に現れたんだぞ」

コウモリのその言葉に、一瞬胸が詰まった。

シエスタが、もう一度俺の元に現れた──ああ、なるほど確かに、それが本当ならロマンチックな話だな。

だけど、あいつに限ってそれはない。

そんなご都合主義、ありふれた感情論。

どれもあの理知的な名探偵には似合わないものだ。

……それに、俺はできの悪い助手だった。

ああ、認めるさ。

散々愚痴を吐いてはいたが……本当はシエスタがどれだけ凄い奴で、俺がどれだけその対極にいたか。そんなことは分かっている。

俺はただの影だった。

白日の下で夢のごとく軽やかに踊る、あの美しい少女の黒い影でしかなかった。

だから……だから、そう。

シエスタが俺の元に再び現れただなんて、そんな言い方はきっと許されない。

あいつはもう、俺のことなんてとっくに忘れているはずなんだ。

「偶然だよ」

俺はコウモリに向けてというわけでもなく、きっと自分に言い聞かせるように呟いた。

「夏凪と知り合ったのも、シエスタの心臓が夏凪の中にあったことも、全部ただの──」

その瞬間、ビンタが頬に飛んできた。

「……これも心臓の持ち主の影響か、夏凪」

「違う!」

見ると、夏凪は泣いていた。

「今のはあたしの意思! あたしが殴りたかったから殴った!」

目を赤くして、表情はぐちゃぐちゃに、唾を飛ばしながら叫ぶ。

「君塚あんた、もういっぺん言ってみろ! 偶然だって? この再会が偶然だって? ふざけるな! この再会を、偶然なんて、そんな天任せで無責任な言葉で片付けるな! これは思いだよ! あんたと三年一緒にいて、死んでもなお、あんたと一緒にいたいと願ってた、この小さな心臓のただ一つの願いだよ! ずっとあたしは、この心臓は──君塚君彦、あんたを探してたんだ! もう一度あんたに会うために……そのためだけに! それを、それを……ただの偶然なんて言葉で終わらせるな! 人の思いを、馬鹿にするな!」

気づけば駆け寄って、その細い身体を抱きしめていた。

そうか。そうだった。

俺が言ったことだ──夏凪の中にある心臓が、誰かを探しているのだと。

夏凪が……彼女の心臓がこの一年、ずっと探し続けていた人物Xとは、他ならぬ俺自身のことだった。

シエスタは、俺に会いたかったのか。

「そこにいるのか」

返事はない、当たり前だ。

探偵はもう、死んでいる。

けれど。

「久しぶりだな、シエスタ」

今この胸に帯びた熱は、確かに彼女のものだった。

「実はお前に言いたいことが山ほどあったんだ」

お前の助手になってから、俺がどれだけ大変な思いをしてきたか。

銃を密輸させられて、謎の組織との超常バトルが始まって、お前と俺の名は裏社会で広まって、俺は追手から逃げるように三年間もお前と世界を旅する羽目になって、無一文でその日暮らしをしながら《人造人間》と戦って、ハリケーンの日も二人で野ざらしで寝て、たまにカジノで稼いだ日にはリゾートホテルのベッドで二人で飛び跳ねて、やっぱり翌日からは貧乏で、砂漠を歩いて、ジャングルを抜けて、山を越えて、海を渡って、それから、それから──

「──なにを先に死んでやがる、バカ」

別に俺は、お前のことなんか好きじゃなかったさ。

お前だってそうだろう?

お前と俺は恋人でもなければ、きっと友達ですらなかった。

探偵と助手──ただの奇妙なビジネスパートナーだ。

だけど、だけどな。

お前が俺を誘ったんだぞ。

そのお前が、俺より先にいなくなるんじゃねえよ。

サヨナラぐらい、言ってから逝けってんだ。

「いや、だから帰ってきたのか?」

サヨナラを言いに。

あるいは、

「これからもよろしく、ね?」

すっ、と俺の身体から離れた夏凪が言った。

その顔は──いや、さすがに俺の勘違いだろうか。

どこか懐かしい、一億点の微笑みに見えた気がした。

◆探偵はもう、死んでいる。

その後迎えに来た風靡さんに連れられて、俺と夏凪は刑務所を後にした。

「訊きたいことは訊けたのか?」

パトカーのハンドルを握りながら、風靡さんは後部座席の俺たちに尋ねる。

「……はい、概ね」

未だ目の赤い夏凪に代わって俺が答えた。

「ほう、存外あの男も口が軽くなってきたか」

「ネタ次第じゃないですか? あっちの話にはまったく口を割らないんでしょう?」

それを目的に、あのとき飛行機でコウモリを生きたまま捕まえたシエスタ。しかしその跡を引き継いだ風靡さんは、四年経った今なお、コウモリから重要な情報を聞き出せていないらしい。

ちなみにシエスタ亡き今、《SPES》とは停戦状態が続いている。いや正確に言えば、奴らがわざわざ俺を相手にしなくなった、といったところか。残念ながら俺は、あくまであの名探偵の腰巾着扱いでしかなかった、ということだろう。

「ま、とりあえず今日のところは、お前らに収穫があってよかったな。存分にアタシに感謝しろ」

刑務所に用事がある風靡さんに、俺たちが勝手についていったという設定はもう忘れているらしい。が、何はともあれ、風靡さんには感謝しかない。

でも、一つだけ。どうしても俺には気になることがあった。

「風靡さんも最初から全部、知ってたんですよね」

「なんのことだ?」

「こいつの……夏凪の心臓が、誰のものだったかってこと」

「どうしてそう思う?」

「さあ、改めて訊かれると。でも、なんとなく」

根拠はない。だけど、よりにもよってピンポイントであの男を俺たちに引き合わせたことに、なんの意味もないとは思えない。

で、あるならば。もしかすると、風靡さんの目的は──

「夏凪」

きっとこれは、今言っておかなければならないことだ。

俺は前を向いたまま、隣に座る夏凪に言った。

「その心臓が誰のものであろうと、夏凪は夏凪の人生を生きていいんだからな」

誰かの代わりになんて、なろうとしなくていい。

俺が言うと、ミラー越しに肩をすくめる風靡さんが映った。

悪いが、打倒《人造人間》はあんたらに任せる──この件に、夏凪を巻き込ませるつもりはない。夏凪をシエスタの代わりには、させない。

「君塚……」

ふと横を見ると、夏凪がどこか呆けたように俺を見つめていた。

「どうした?」

「……ううん」

しかし夏凪は、やがて小さく首を振ると、

「──ありがとっ」

ぱっと花を咲かせるように笑った。

「あー、疲れた」

それから風靡さんに駅のロータリーで降ろしてもらい、俺はぐっと伸びをする。

いや、まったく。一年ぶりのまともな仕事……それに、思わぬ過去のトラウマやら何やらを引きずり出され、まさに満身創痍といった具合だ。

「……あたしのせい?」

すると夏凪は、珍しく申し訳なさそうに俺の顔を覗き込む。

「そんなこと言ってないだろ。むしろ、お前には感謝してるぐらいだ」

「え……?」

夏凪の、元から大きい瞳がさらに見開かれる。

「お前のおかげで、なんていうか、その」

なんだろうな。自分でもうまく言語化できない。

だけど夏凪と出会って、もう一度過去に向き合うことになって、たぶん俺は──

「このままじゃダメだって、そう思えた」

思えたんだと、思う。

まだきっと、可能性でしかないんだけどな。

「……それを言うなら、あたしも」

すると夏凪が、どこか思いつめたような表情で唇を噛む。

どうした? なにかまだ悩みでもあるのか?

そう訊こうとして、俺は──

「今日は、ありがとな」

なにも気づかないフリをして、この場を後にしようとする。

だって、夏凪の依頼はもう完了したんだ。

であるならば、俺はもう夏凪に関わる必要はない。関わってはいけない。

俺と夏凪は当たり前だが、恋人でもなければ、きっと友達でもない。

探偵(代役)と依頼人──ただそれだけの関係。

依頼が片付けば、もう俺たちは何の関係もなくなる。

ならば、早く俺は夏凪の元を立ち去るべきだ。

夏凪はせっかく新しい命を手に入れた。

だから、シエスタに縛られてはいけない。

そして、シエスタを思い出すきっかけになり得る、俺にも関わってはいけないのだ。

「じゃあな」

そう思い直して俺は、駅の改札に向かおうと一歩足を──

「待って」

踏み出そうとしたところで、右手を細い指先に掴まれた。

「……どうした、夏凪」

「……いや、えっと」

指先は絡んだまま。

夏凪は視線を下に落とし、なにか言いたげに口を開いては、またきゅっと噤んでしまう。

夏凪がなにを言いたいのか、なにを言ってくれようとしているのか、俺には分かる。

けど、それはダメだ。

これは、夏凪の人生だ。他の誰の重荷も、背負わせてはならない。

黙りこくった俺たちの頭上。

駅前の大型ビジョンからは、大音量のアイドルソングが流れている。PVなのだろう、中学生ぐらいの女の子が、あざとくカメラ目線でウインクをしながらポップチューンを歌っていた。おかげで沈黙の気まずさが二割増しで襲ってくる。

「なにもないなら、行くぞ」

「……君塚、性格悪い」

そうだよ。俺は人格破綻者なんだ、悪かったな。

いつかと同じ台詞を吐く夏凪を置いて、今度こそ俺は改札に向かおうと──

「あの!」

したところで、再び俺の歩みを遮るものが現れた。

横を見る。夏凪がいる。小首を傾げている。ということは、今のは夏凪ではない。

視線を少し下げると、その声の主が視界に入った。

それは中学生ぐらいの女の子。フードで顔が半分隠れているが、覗いた片方の瞳はあまりに眩く、おおよそ一般人のオーラとは思えない。

というか、どこかで見たことがあるような……。

夏凪と二人、視線をぐっと上げると、やっぱりどこかで見たことがあるようなアイドルが唄を歌っていて。

「あの、わたし実は、アイドルをやっていて」

おいおい、今さっき仕事を終えてきたばっかりなんだぞ。どうしてこんなことが連続して……。……いや、もし原因があるとすれば。

隣の夏凪に。その心臓に、視線を送る。

そして、俺の第六感はやっぱり当たる。

「わたし、名探偵さんに解決してもらいたいことがあるんです!」

やれやれ、また一からこの説明をしなくちゃならんのか。

「悪いけど、俺は探偵じゃなくて……」

すると、そのとき。

「ごめんね、このやる気のなさそうな男はただの助手なの」

夏凪が、そっと俺に目配せをする。

これがあたしの決めた道。そう言っているような気がした。

「え、じゃあ……」

「でも、大丈夫」

戸惑うアイドルに。

新たな依頼人に、夏凪は言う。

「探偵なら、ここにいる。あたしが名探偵──夏凪渚」

探偵はもう、死んでいる。

だけどその遺志は、決して死なない。

二人の名探偵とその助手の俺・君塚君彦は《大災厄》による世界崩壊を食い止めることに成功した。

その後、次なる危機《調律者狩り》への対処を迫られることになるが、犯人候補として浮上したのは最も忘れがたい少女で……?

時を同じくして白銀探偵事務所を訪れたとある依頼人が、八年前に死んだはずの俺の《師匠》と再会したと言い始めーー

「さあ、助手。君が本物を名乗るなら、私の知らない君を見せて」

「……っ、俺は……俺は……!」

本物と偽物、真実と嘘、四つの密室。これは君塚君彦が何を願い、何者であるかを問う物語。

そしてその問いは等しく皆に投げかけられる。

二人の探偵に、孤高の女王に、夢を見られぬ機械人形に。

《虚空暦録》の正体を知った俺・君塚君彦は、名探偵らと共に欠けた世界の記録を修復する最後のピース《システム》へと辿り着く。

そうして《大災厄》にまつわるすべての記憶を取り戻すのだが――

「必ず、戻って来て」

「ああ、世界を救った後でな」

それはかつて仲間と交わした固い約束。

眠り姫を目覚めさせ、ハッピーエンドへと至る道標。

だが《特異点》に課せられたのは、とある究極とも言える選択で……。

探偵はもう、死んでいる。ままでは決して終わらせない。

あの日そう誓ったからこそ俺は選ぶ。

ーーたとえ後にこの俺が《大災厄》と呼ばれようとも。

失われた世界の記録を修復するため名探偵の助手として働く俺・君塚君彦は、その異変の原因が怪盗・アルセーヌにある可能性に行き着いていた。

また怪盗の正体が世界最悪の犯罪者アベル・A・シェーンベルクであるという仮説のもと、昔アベルを追っていた暗殺者・加瀬風靡を探し出し話を聞くことになるがーー

「覚えておけ、君塚。正義なんて、本物の悪の前ではいくらでも揺らぐということを」

やがて明らかになるのは、あらゆる正義が巨悪に立ち向かった戦いの記録。

世界によって秘匿された《虚空暦録》の正体。

当時そこに辿り着いた俺たちが下した決断はーー。

これは正義を追求した者たちの、理想と意志を問う名もなき英雄譚。

世界の危機を救うべく再び名探偵の助手となった俺・君塚君彦は、失われた人類の記憶を修復する旅に出ていた。

そうして情報屋に続いて巫女の見つけた《聖遺具》と呼ばれる祭具を用いて、過去のとある世界の危機を検証することになるのだが――

「吸血鬼の反乱はオレが防ぐ。お前たちは手を出すな」

それはあまり思い出したくない吸血鬼・スカーレットに屈した敗北の記憶。

さらに当時は知ることさえ叶わなかった壮絶な真実までもが明らかになり――

「よければ聞いてほしい。ある男が生きて戦い抜いた日々の話を」

これは世界に隠された謎に挑む探偵たちの冒険譚。

そして――世界の理不尽に最後まで抗った吸血鬼の王の物語だ。

かつて二人の名探偵の助手だった俺・君塚君彦は、とある奇跡を叶えて日常という名の後日談に浸っていた。

だがある日、世界平和を象徴する《聖還の儀》という式典で、人類の記憶に異変が起きていることが判明。

俺たちは過去に乗り越えた災厄の記録を振り返り、検証を始めるのだが――

「あなたリルの使い魔になりなさい」

思い出されるのはかつてのもう一人のパートナーとの記憶。

魔法少女・リローデッドとの短くも鮮烈な非日常。

彼女と紡いだ物語の記憶はやがて、失われた世界の記録と交差していき……?

これから語られるのは、世界に隠された謎に挑む探偵たちの冒険譚。

そして――気高く果敢な、一人の正義の味方の話だ。

探偵と助手の目も眩むような冒険譚はかつて上空一万メートルで始まった。

依頼人を助け、事件を解決し、強大な敵と戦う、世界を股にかけた旅。それは探偵の死で終わりを迎えた。

――だが一年後、終わった筈の物語は一人の少女の激情で再び動き出す。

「大丈夫、君塚とあたしたちの願いは全部叶えるよ」

「ああ、仲間を助けに旅に出よう」それから俺たちは、

世界の深淵に挑み、幾多の戦いを乗り越え、多くの犠牲を払いながらも――やがて奇跡を起こした。

全てが終わった今、俺・君塚君彦は、日常という名の後日談に浸っている。

それでいいのかって?

いいさ、誰に迷惑をかけるわけでもない。

だって、そうだろ?

探偵はもう――

名探偵の私・シエスタと助手・君塚君彦の出会いは、地上一万メートルの上空、ハイジャックされた飛行機――ではない。

「あなたには、日本へ行ってもらいたいのです」

本当の始まりは四年前、《連邦政府》から受けたあるスパイの捜索依頼。

日本に飛んだ私が加瀬風靡の協力を得て彼の関係者との接触を図ると――

「ちょうどいい、お前も覚えておけ。その腹立たしいクソガキの名前は――」

ねぇ、助手。どうして私が君を旅に誘ったのか、不思議に思ったことはない?

今から語られるのは、三年にわたる目も眩むような冒険劇を繰り広げた君ですら知らない、私だけの秘密。

あの遙かな空の出会いに至るまでの、真の始まりを描く前日譚。

高校三年生の俺・君塚君彦は、かつて名探偵の助手だった。

「あんたが名探偵?」

二度目の始まりは一ヶ月前、夕暮れの教室。

ぬるま湯の日常の中で、俺は同級生の探偵助手になった。

それから――彼女は俺を抱き締めて、叱って、泣いて、笑って、勝手に死んだりしないと誓って、共に世界の理に反する願いを追い求めて、宿敵と死闘を繰り広げて――そして、死に別れた。

また一人生き残ってしまった俺は凍える冷水の如き現実に溺れている。

だけど――

「助手。もう一度、仲間を助けに旅に出よう」

……ああ。俺達がここで終わって良いはずがない。

だってそうだろ?

これは助手が名探偵を取り戻し、ハッピーエンドに至る物語なのだから。

かつて名探偵の助手だった俺・君塚君彦は、今は亡きシエスタが残した課題に挑み、その思惑を超える答えに辿り着いた。

名探偵を取り戻す――そんなあり得ぬ奇跡を起こすため、シード討伐の手がかりを得るために、俺と夏凪は再びロンドンへと飛ぶ。

だが、その道中の飛行機で四年前と同じ

「お客様の中に探偵の方はいらっしゃいませんか?」

という言葉を聞いてしまい……?

敵と味方、過去と未来、出会いと別れ。

遺志と意志が交錯し、物語は急転を始める。

探偵はもう、死んでいる。

ままでは決して終わらせない。

たとえそれが世界の理に反する願いでも、この結末は認めない。

これは地上一万メートルの上空で始まる新たな冒険劇。

かつて名探偵の助手だった俺・君塚君彦は、ある日、夏凪、斎川、シャルと共に誘拐された。

そして知らされるシエスタの死の真相。

呆然とする俺たちの前に、生前のシエスタそっくりの謎の少女が現れ、今の過去映像にはとある間違いが含まれていると語り出し……

「どうやらやっぱり私は、人の感情を読むのは苦手だったらしい」

それは完全無欠のシエスタが犯したミス。

名探偵であるが故に見つけられなかった微かな想い。

その過ちを探しながら、俺たちは《名探偵》を継ぐことの真の意味を知っていく。

探偵はもう、死んでいる。

死の真相も明かされた。

それでも、エピローグにはまだ早い。

高校三年生の俺・君塚君彦は、かつて名探偵の助手だった。

シエスタを失ってから一年が経ち、夏凪や斎川と出会い、シャルと再会した俺は、ある日、彼女たちとともに《シエスタ》に誘拐される。

そこで語られるのは俺が『忘れている』らしいシエスタの死の真相。

探偵と助手の長くて短い旅の記録。

地上一万メートルの上空で始まる少年と少女の冒険譚だった。

「君たちには、どうか見届けてほしい。私が挑んだ最後の戦いを──」

そうしてシエスタは告げる。

まだ誰も知らない真実を。

どうして探偵がもう、死んでいるのかを。

一巻発売後、異例の大反響となった第15回MF文庫Jライトノベル新人賞《最優秀賞》受賞作、追憶の第二弾。

俺・君塚君彦は、かつて名探偵の助手だった。

「君、私の助手になってよ」

――始まりは四年前、地上一万メートルの空の上。

ハイジャックされた飛行機の中で、俺は天使のような探偵・シエスタの助手となった。

それから――

「助手が蜂の巣にされている間に私が敵の首を取る」

「おい名探偵、俺の死が前提のプランを立てるな」

俺たちは三年にもわたる目も眩むような冒険劇を繰り広げ――やがて死に別れた。

一人生き残った俺は高校生になり、日常というぬるま湯に浸っている。

……それでいいのかって?

いいさ、誰に迷惑をかけるわけでもない。

だってそうだろ?

探偵はもう、死んでいる。

探偵はもう、死んでいる。Ordinary Case

あたしは女子高生・夏凪渚。

二人の親友と一緒に楽しい学園生活を過ごしていた。

そんな普通の女子高生になれたと思っていた。

でも。

「あんたが名探偵?」

ずっと探していた『名探偵』を見つけてからは目も眩むようなひと夏の冒険が始まり、新しい出会いもあった。

そして知らない世界に踏み込んでしまったことで、親友たちとの距離も感じ、日常に戻れるか不安だった。

それでも二人は以前と変わらずあたしを迎えてくれた。

またいつもの学園生活が戻ってくる、そう信じてたのに……。

「夏凪先輩。私と付き合ってください」

銀髪で『彼女』にそっくりな後輩女子にいきなり告白されて――。

探偵はもう、死んでいる。Ordinary Case

――普通の女子高生になりたかった。

この『命』は、女子高生になることを願っていたから。

あたしは、渚。夏凪渚。

きっとまだ何者にもなれていない、ただの女子高生だ。

少しだけ人と違うのは、病弱で最近まで学校に通えてなかったことくらい。

でも奇跡的に適合するドナーが現れて手術に成功した。

変な時期の復学になったけれど二人の親友のおかげで、念願の普通の高校生活を手に入れたのだ。

そう、ただの女子高生。

でも、この心臓の持ち主のことが気になって……。

この町にいるという噂のどんな事件でも解決する少年を探すため、親友たちと学校で話題の変な事件を調べていると――。

天は人の上に人を造らず、だが名探偵・シエスタの下に助手・君塚君彦を造った。

「鬼は外~、福は内~、君は外~」

「理不尽だぁ」

普段は冷静沈着な名探偵も、こんな風に年に何度かはテンションが高くなる日が訪れる。

「こういうイベント事は大事にしていかないとね」

「意外とミーハー」

いつも繰り広げられている彼らのラブコメ的日常の中にも【特別】はある。

節分やバレンタイン、七夕にクリスマス。

更に誕生日には女子高生やアイドルやエージェントも参戦しつつ、やっぱり名探偵もイベント事は決して逃さず――

「来年も私と過ごすって決まってるの?」

「ま、決まってるんじゃないか?」

それらはすべて、ちょっとだけ特別なビジネスパートナーによる、ちょっとだけ特別なラブコメ的日常である。

助手・君塚君彦は激怒した。必ず、かの邪知暴虐の名探偵・シエスタにギャフンと言わせねばならぬと決意した。

「あー、完全にキレた。二度と口利かねえからな」

「へえ、いいよ。じゃあパートナー解消だね」

いや、さすがにそれはどうだろうか、と早速後悔した二人は翌日、仲直りのためにテーマパークへ向かい――

「ほら、被り物を買いに行くぞ」

「君が楽しそうならいいか」

いつも世界の敵と戦いを繰り広げている彼らにも【日常】はある。

些細な喧嘩、仲直り。潜入捜査中の暇つぶしや、名探偵による恋愛指南。更には看病、混浴、そして同衾……?

「……今日は少し冷えるね」

「……そうだな」

それらはすべて第一級の機密事項――とある名探偵と助手のラブコメ的日常である。

作 家

編 集 者

書 店 員

書評家/ライター/VTuber/YouTuber

ブロガー